Cultura

Sulla storia della marineria di Pantelleria / 1ª parte

La storia della marineria pantesca inizia prestissimo, con il preistorico commercio della lucente e

nera ossidiana (ma di questo periodo, che si perde nella notte dei tempi, ignoriamo quasi tutto).

Particolarmente avvincente ed intrigante il tempo dei fasti della splendida marineria dell’antica e

opulenta Cossyra, alleata dei Cartaginesi contro i Romani, e poi l’alto medioevo, in cui il nostro

porto vide i temibili dromoni bizantini e i veloci navigli arabi. Dunque, nel corso dei secoli e fino al

primo cinquantennio del secolo appena trascorso, Pantelleria fu terra di marinai e di abili navigatori.

Pertanto l’isola fu sempre decisamente più marina che terragna, checché ne dicano alcuni

superficiali storici in tempi recenti.

Certo quegli stessi marinai, una volta a terra, furono anche tenaci e laboriosi agricoltori (da

compiere veri e propri miracoli in una terra spesso matrigna), ma ciò è una peculiarità che si

riscontra, per il passato, in tanti altri centri marinareschi, soprattutto le isole, nel bacino del

Mediterraneo.

Una storia tutta da scrivere

La storia della marineria dell’isola di Pantelleria dei secoli passati è ancora in grandissima parte

tutta da scrivere. Bisogna pertanto invogliare i giovani studiosi a scandagliare i ricchi e in gran parte

ancora inesplorati archivi di Trapani, di Mazara, di Palermo. Vi fu un tempo in cui i Panteschi

navigarono per tutto il Mediterraneo, dalle coste del Marocco a quelle dell’Egitto, oltre

naturalmente in tutti i porti delle coste italiane soprattutto del mar Tirreno, facendo lucrosi

commerci ma anche, per il passato, una spietata guerra da corsa contro gli stati barbareschi.

Nel Settecento l’isola ebbe il primato, rispetto alle altre marinerie siciliane e non solo, del rilascio di

patenti da corsa da parte del regio governo. Si può dire che in ogni famiglia pantesca vi sia stato un

comandante o un marinaio di legno corsaro. Incredibile, ma vero.

La guerra del naviglio corsaro pantesco cominciò ben presto

Tralasciando quello dei Catalani, che scelsero Pantelleria come sicura base per le loro scorrerie a volte più piratesche che corsare, già nel

secondo decennio del 1400 ritroviamo all’opera una galeotta di 15 banchi con comandante ed

equipaggio panteschi. Della cosa c’informa un rogito notarile (actum) stipulato in data 2 ottobre

1426 nella città di Messina, allora forse il porto più importante dell’intera Sicilia per via che da lì

partiva una delle principali rotte dell’Italia Meridionale verso l’Outremer ovvero la Terra Santa.

Con tale atto veniva costituita una regolare “società di mare” (un eufemismo per indicare una

società di filibustieri), di cui faceva parte, tra altri, Guglielmo della Turri di Pantelleria, padrone

appunto di una galeotta di 15 banchi.

Nell’atto si stabiliva quale scopo precipuo di esercitare la guerra da corsa in mare contro le navi dei

Saraceni e contro le navi dei nemici e dei ribelli del Regno di Sicilia, allora in signoria di re

Alfonso, V di Aragona e I di Maiorca e di Sicilia. Veniva stabilito inoltre che detta società sarebbe

durata “fino a quando lo vorranno” i contraenti.

Pantelleria porto franco per navi cristiane

Si ritiene che al tempo del citato actum Pantelleria fosse considerata un “porto sicuro” ovvero un

porto franco per le navi cristiane impegnate nella guerra da corsa contro la Barberia e ciò deve

essere durato per più secoli, come sembra confermare un rogito notarile stipulato in Bovalino

(Reggio Calabria) in data 7 giugno 1694 (Indizione II), col quale l’abate don Ferrante Spinelli dei

principi di Tarsia e conti di Bovalino consegnava due feluche lunghe, appena varate e armate di

tutto punto per la guerra da corsa, ai capitani Vito Porzio da Napoli e Biase Maggio da Messina.

La parte di questo rogito che più c’interessa è la seguente: “debbano ammarinare il bastimento o

bastimenti presi ed accompagnarli in porto sicuro, cioè Siracusa, Catania, Trapani o nella

Pantelleria ed ivi lasciarlo con tre o quattro persone per guardia et darne subbita parta nella città di

Messina al signor don Giuseppe Barna et signor Giovanni Giorgio Monti”.

Ancora per tutto il Seicento i “porti sicuri” per i corsari cristiani in Mediterraneo furono quelli di

Sicilia e precisamente Messina, Siracusa, Catania, Trapani e l’isola di Pantelleria. In questi porti

menzionati era consuetudine arruolare i capitani e gli equipaggi delle navi cristiane corsare. Anche

se per Pantelleria esisté anche un rovescio della medaglia, alcuni suoi giovani abitanti, catturati dai

Barbareschi nelle loro non rade scorrerie, finirono tra gli equipaggi delle navi corsare e pirata di

quest’ultimi, qualcuno distinguendosi poi per valore e perizia marinara come Soliman

Pantelleresch, che divenne un famoso ammiraglio della flotta d’Algeri, e Maymuni.

Tornando al citato Actum di Messane del 1426, in quel tempo erano di casa in Pantelleria

Guglielmo della Turri e suo fratello Parisio con la moglie Isolda. Procuratore nell’isola per i della

Turri, durante le loro assenze, era Tommaso de Bonohomine, in alcuni atti detto anche Bonomo o de

Bonomo, come si evince da una transazione, datata 8 maggio 1425, nella quale Thomasius Bonomo

consegnava, per conto di Parisio de la Turri e della di lui moglie Isolda, la somma di 18 fiorini, 4

tarì e 10 grani a tale Antonius Stabili. La somma, probabilmente frutto della vendita di un bottino di

un precedente raid corsaro, veniva poi girata dallo Stabili a Guillelmus de la Turri, fratello del detto

Parisio.

Dai cartari del tempo appare che fin dagli inizi del Quattrocento il castello a mare e il porto di

Pantelleria furono luoghi sicuri per i corsari e i pirati cristiani che infestavano quel tratto di mare

chiamato Canale di Sicilia, depredando le navi di passaggio spesso anche cristiane, ma soprattutto

saccheggiando le coste della Barberia, dove si faceva incetta di schiavi e schiave, assai ben pagati

sui mercati siciliani. A volte queste schiave moresche, in particolare quelle giovanissime e vergini,

raggiungevano cifre astronomiche per quei tempi. Un tipico esempio ci viene offerto da un rogito

notarile, stipulato in Trapani e datato 28 gennaio 1423.

Nell’atto in questione tale Antonio de Liluni, per conto del barone di Pantelleria don Francesco

Bellvis, miles e patrono di galea, versa a Salvo de Costanzo di Trapani la somma di ben 25 once

d’oro per l’acquisto di una schiava saracena di 11 anni di nome Axa, schiava da consegnare poi allo

stesso Bellvis. Non ci si scandalizzi troppo, a quei tempi era normale seguire il costume moresco

anche da parte dei cristiani e quindi sposare (ma non era necessario) e avere rapporti con ragazze

appena uscite dalla pubertà o appena sotto. Per farsi un’idea del prezzo pagato, basti pensare che

con un’oncia d’oro si poteva comprare una casa o un intero vigneto o un vasto castagneto.

A protezione delle galee e galeotte dei corsari panteschi faceva buona guardia, con i suoi cannoni, il

castello a mare di Pantelleria. La fortificazione con circa 30 uomini di guarnigione, nei primi

decenni del Quattrocento, costava al Regio Erario circa 377 once d’oro, tarì 23 e grani 16 (per la

precisione nell’anno 1416). La guarnigione poteva contare su un castellano, un vice-castellano, un

cappellano e 25 militi. Benché il feudatario dell’isola fosse nominalmente il barone Francesco

Bellvis, per lunghi periodi i padroni di fatto furono gli intraprendenti e spietati corsari De Nava,

soprattutto Gonsalvo e poi suo figlio Alvaro, che con le loro galee seminarono il terrore nei paesi

rivieraschi del Canale.

Abili scorridori dei mari membri della famiglia d’Ancona

In quel torno di tempo acquistarono fama di abili scorridori dei mari anche i membri della famiglia

pantesca de Ancona (D’Ancona).

Il più noto fu il corsaro Giovanni de Anquona. Negli anni 1407

/1408 Simone de Ancona e Antonio Guantes, ambedue di Pantelleria, con le loro galeotte, oltre alla

guerra da corsa, trasportavano grano da Sciacca all’isola per assicurare i rifornimenti alimentari alla

popolazione. Simone operava anche sulla tratta Trapani Pantelleria e viceversa per il trasporto e il

commercio di beni vari. Poi c’erano i fratelli Bartolomeo e Antonio. Bartolomeo comandava una

galeotta il cui patrono era Antonio Desguanechs, appartenente ad una famiglia di nobili cavalieri

allora in forte ascesa di potenza nell’isola di Malta. Antonio, procuratore dei Bellvis a Palermo, nel

1439, mentre navigava su una nave fiorentina alla volta di Marsiglia, venne catturato, forse per

ritorsione di qualche sua precedente scorreria, da una galea provenzale. Venne liberato lo stesso

anno, probabilmente dietro pagamento di un forte riscatto.

Che la Curia Regia di Palermo desse ordine di rifornire, a sue spese, regolarmente le navi corsare,

che da Pantelleria predavano nel Canale di Sicilia, non era un mistero per nessuno. Alcuni

documenti coevi riguardano una delle due galee di cui erano patroni i Bellvis. Con atto, rogato in

Trapani in data 25 agosto 1435, il valenciano Aloisius Peris, capitano di una galea di proprietà del

“dominus” Francesco de Bellvis, dichiarava di aver ricevuto da Melchion de Carissima, vicesecreto

di Trapani, 185 cantari e 25 rotoli di biscotto. Il successivo 6 settembre di quell’anno lo stesso Peris

dichiarava di aver ricevuto sempre dal de Carissima altri 25 cantari e 43 rotoli di biscotto e di averli

caricati sulla galea dei Bellvis, ormeggiata nel porto di Trapani. Questa volta il carico era stato fatto

per le “necessità” della Regia Curia.

Non era nativo di Pantelleria, ma tra il 1486 e il 1492 il porto di quest’isola divenne il covo

preferito della sua nave corsara, con cui scorreva il mare del Canale di Sicilia in caccia di legni

barbareschi, depredando il carico e vendendo come schiavi gli equipaggi catturati. Non disdegnando

però di tanto in tanto di abbordare anche navigli cristiani, facendo poi man bassa dei carichi

trasportati. Parliamo di frate Giovanni Domingo dell'Ordine di San Giovanni Gerosolimitano

(Ordine di Rodi, poi di Malta). Le navi di quest’Ordine dette appunto “della Religione”

rappresentavano una specie di polizia del mare di quel tempo contro i corsari turchi, quest’ultimi

una vera piaga per le nostre coste e le nostre isole.

Comunque il “vizietto” di depredare anche navi cristiane doveva causargli prima o poi delle grosse

grane e così avvenne. Nell’anno 1487 una nave, carica di vettovaglie per gli abitanti dell’isola di

Pantelleria e di proprietà dei mercanti Gaspare Balistreri e Ferrando Valdes, che stava entrando in

porto venne abbordata e catturata dal corsaro Domingo. Fu la goccia che fece traboccare il vaso, la

popolazione, guidata dai giurati dell’isola, protestò tumultuosamente per tema di restare affamata.

Uno dei giurati più influenti, Antonio Brignuni (Brignone), venne addirittura arrestato dal

castellano, il quale prendeva naturalmente le parti del suo socio, rivelatosi in questo episodio più

pirata che corsaro. Ma la popolazione pantesca non si diede per vinta e scrisse una lunga e

circostanziata denuncia dei fatti accaduti alla Reale Cancelleria di re Ferdinando il Cattolico in

Palermo. Fu ordinata quindi una regia inchiesta, che appurò che effettivamente c’erano state

ingiustizie e depredazioni, ma, come spesso accade quando in gioco ci sono “pezzi da novanta”, le

cose andarono per le lunghe e alla fine tutto s’insabbiò.

Orazio Ferrara

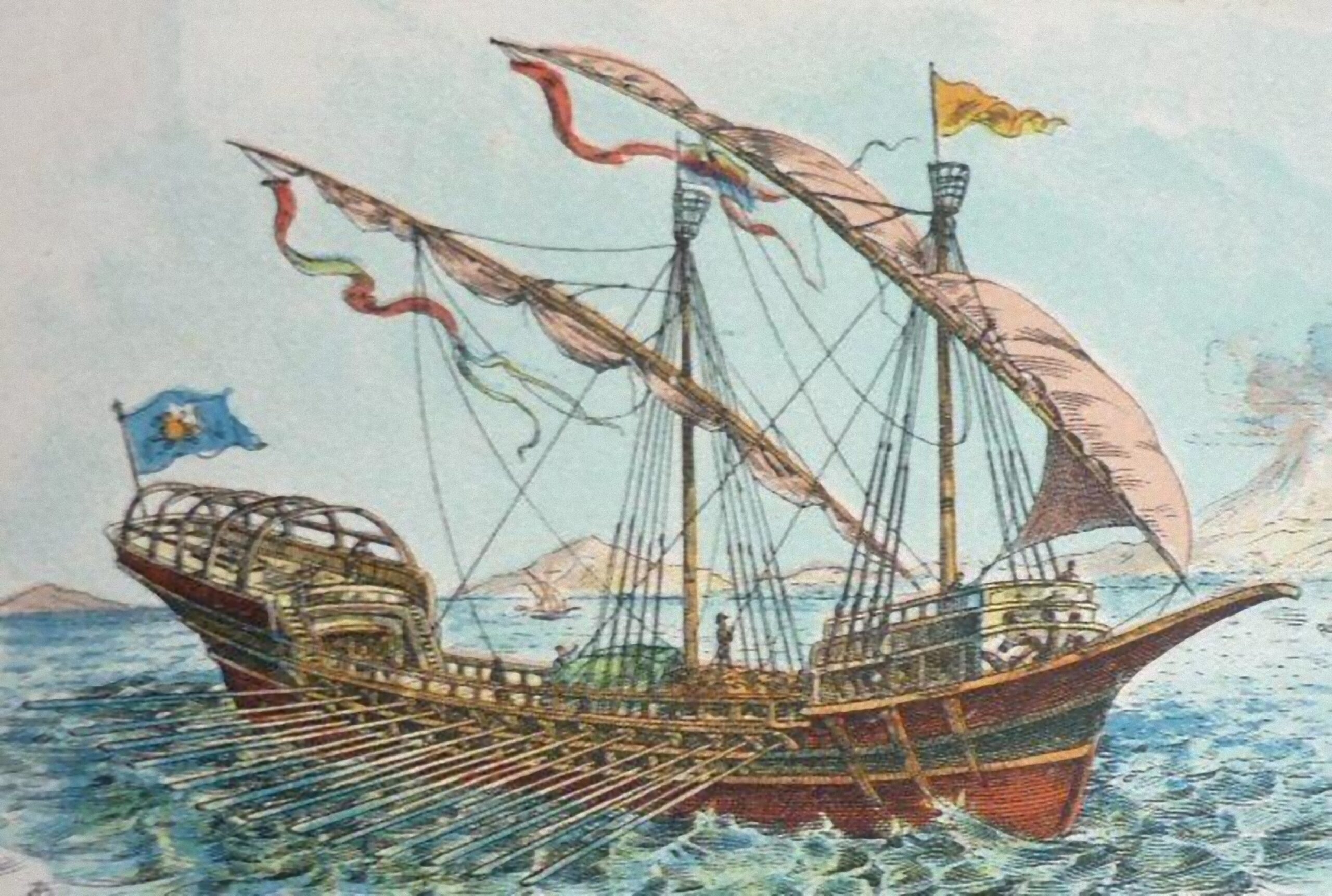

Foto: Nave mediterranea sec. XV / XVI

Cultura

San Paolo Solarino (1762–1978): insediamenti fondativi e provenienze territoriali dei primi nuclei familiari

Ripercorrere le origini di San Paolo Solarino significa osservare da vicino le famiglie che, nel XVIII secolo, diedero vita a un borgo nascente.

Le fonti principali sono i Registri parrocchiali, che offrono dati continui dal 7 maggio 1762 al 1978.

I primi anni successivi alla fondazione della Terra di San Paolo (1760) sono parzialmente documentati, ma permettono di ricostruire una comunità iniziale selezionata per competenza, fede e capacità economica.

Fino al 1827, San Paolo era frazione del Comune di Siracusa; i registri civili furono quindi custoditi presso il capoluogo aretuseo, mentre quelli religiosi erano affidati al clero dei centri vicini.

Questo legame territoriale influenzò profondamente la provenienza dei primi abitanti: famiglie giunte da Siracusa, Floridia, Sortino, Buscemi, Augusta, Malta e altri centri vicini costituirono i nuclei fondatori del borgo.

La qualità dei coloni: selezione, competenze e ruolo economico

Già nel 1759, il principe fondatore de Requesens definì nella Supplica al Re, pubblicata e trascritta con analisi storica nell’edizione Kerayles 2024, i criteri di selezione dei coloni. Non si trattava di accogliere persone a caso: la radice dei fondatori doveva essere cattolica, competente nel lavoro e in grado di contribuire allo sviluppo economico e sociale del borgo.

La famiglia Adorno, come segnala lo storico Serafino Privitera, acquistò le terre del feudo Solarino per 500 onze, cifra considerevole per l’epoca, attestando la solidità economica e l’influenza dei coloni fondatori.

I capostipiti delle prime famiglie solarinesi erano in prevalenza contadini, possidenti o artigiani, scelte coerenti con la strategia di insediamento qualitativo del borgo.

Famiglie, matrimoni e nascita del paese

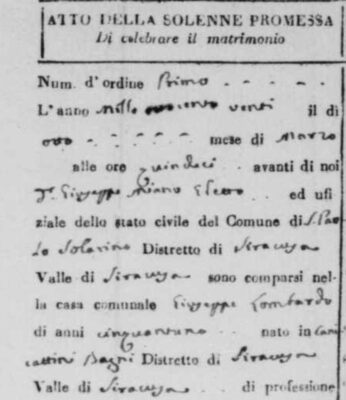

Il primo matrimonio registrato nei libri parrocchiali locali fu quello di Paolo Adorno e Angela Oliva il 28 agosto 1762 simbolo dell’avvio della vita religiosa e comunitaria della Terra di San Paolo.

Il matrimonio fu celebrato da Don Vito Favara , vicerettore della Chiesa “Sacramentale” “ sub titulo sancti Pauli Apistoli” operativo dal 7/5/1762 al 20/10/1762 .

L’analisi cronologica dei registri mostra come la crescita demografica sia avvenuta attraverso i primi nuclei familiari e i battesimi, evidenziando una comunità selezionata per competenze e radicamento territoriale.

Provenienze territoriali e nuovi arrivi

Nei primi anni dell’Ottocento si stabilirono a San Paolo Solarino ulteriori famiglie provenienti dai centri vicini e da altre aree della Sicilia:

• Lombardo, Gozzo, Liistro, Sipala: Canicattini Bagni

• Butera e Calafiore: Sicilia occidentale

Questi nuclei confermano la continuità della strategia di insediamento selettivo: famiglie competenti, possidenti o artigiane, capaci di sostenere la crescita economica e sociale della comunità.

L’appendix e lo studio della comunità solarinese

L’appendix, analizzata da Padre Serafino Maria Paolo Gozzo nel 1981, precursore di una ricerca con approccio scientifico, ha permesso negli anni successivi agli appassionati di storia di comprendere la natura dei Solarinesi: la loro provenienza territoriale, la qualità sociale, le competenze lavorative e il radicamento nella comunità. Questo lavoro anticipatore ha offerto strumenti di studio e chiavi interpretative fondamentali per capire la formazione della popolazione e l’identità storica del borgo.

Memoria storica e senso civico

Conoscere le proprie radici storiche non è un esercizio nostalgico, ma un atto di responsabilità civica. Spesso la storia locale viene revisionata, nascosta o cancellata. Studiare e valorizzare la memoria delle famiglie fondatrici significa comprendere le scelte e i sacrifici di chi ha costruito la comunità e trasmettere alle generazioni future la consapevolezza di un patrimonio culturale, sociale ed etico fondamentale per l’identità collettiva di San Paolo Solarino.

Laura Liistro

Cultura

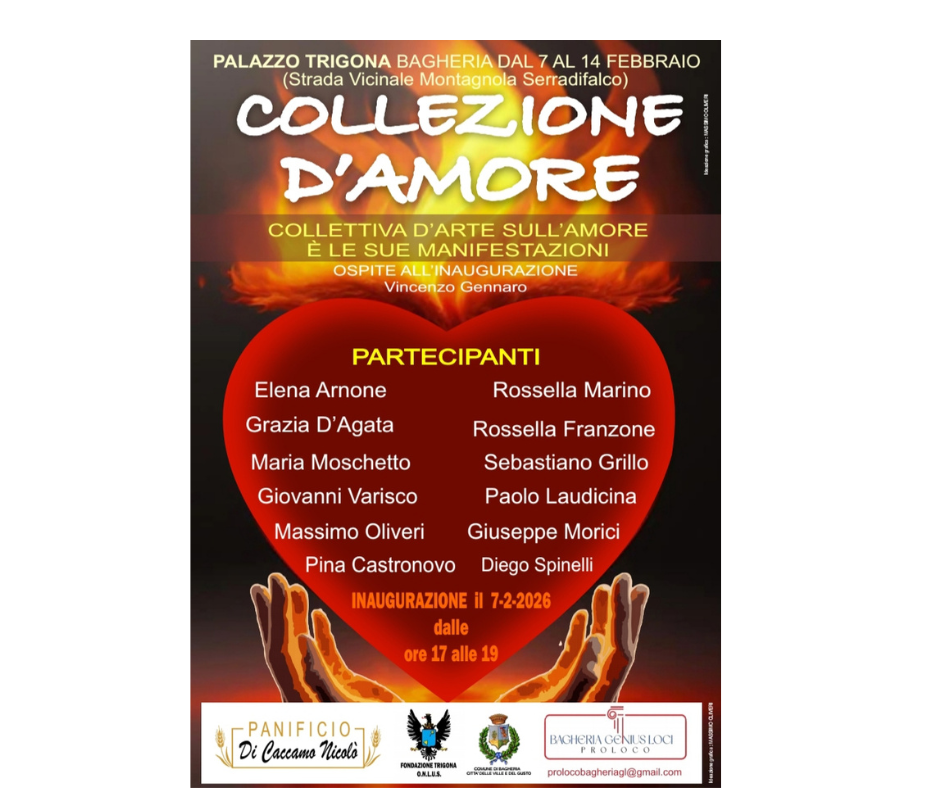

A Bagheria la collettiva “Collezione d’Amore”. Tra gli artisti il M° Oliveri di Pantelleria

Espone a Bagheria, nuovamente, l’artista di origine pantesca, Massimo Oliveri, insieme ad un gruppo molto nutrito di artisti.

Per un San Valentino 2026 Palazzo Trigona di Bagheria ospita dal 7 al 14 febbraio la collettiva “Collezione d’Amore“.

Le porte del tanto suggestivo quanto magnifico museo saranno aperte per l’inaugurazione il pomeriggio di sabato 7 febbraio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 che vedrà la partecipazione del grande artista Vincenzo Gennaro.

Ben 12 autori porteranno all’attenzione del pubblico le loro opere sull’amore e le sue manifestazioni.

Un appuntamento imperdibile, con l’arte e con l’amore.

Cultura

Personale docente, incentivi anche per Pantelleria e Lampedusa

Il Comune chiede pari opportunità per le scuole delle isole minori siciliane. Estensione degli incentivi previsti per le aree montane anche a Lampedusa e Pantelleria

Il Sindaco Fabrizio D’Ancona comunica che l’Amministrazione comunale ha formalmente rappresentato all’Assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, On. Mimmo Turano, una profonda e motivata preoccupazione in merito alle persistenti criticità che interessano il reperimento e la stabilizzazione del personale docente nelle istituzioni scolastiche delle isole minori siciliane.

Tali criticità incidono sulla continuità didattica e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa, a causa di fattori strutturali ormai cronici: la scarsa attrattività delle sedi insulari, le note difficoltà logistiche ed economiche, le carenze di organico e le assegnazioni tardive del personale.

Queste condizioni determinano un’elevata rotazione dei docenti e una ridotta stabilità educativa, con ripercussioni significative sugli studenti e sulle famiglie del territorio. Alla luce della Legge n. 131 del 12 settembre 2025, che ha introdotto specifici incentivi economici e professionali per il personale scolastico operante nelle aree montane, il Comune ritiene non più rinviabile l’estensione delle medesime misure anche alle realtà insulari maggiormente marginali e lontane dalla terraferma, quali Lampedusa e Pantelleria.

Tale estensione costituirebbe un atto di equità istituzionale e una misura concreta per garantire pari opportunità formative a tutti gli studenti siciliani, indipendentemente dal contesto geografico di appartenenza, favorendo al contempo la continuità del servizio scolastico e la permanenza del personale docente nelle sedi più periferiche.

Il Sindaco, facendosi interprete delle esigenze del territorio e delle comunità scolastiche locali, invita l’Assessore regionale a farsi portavoce, per quanto di sua competenza, delle difficoltà e delle esigenze rappresentate, affinché anche alle scuole delle nostre isole vengano riconosciute le stesse agevolazioni già previste per quelle delle zone montane, al fine di assicurare stabilità, qualità e uniformità al sistema educativo.

Garantire il diritto allo studio in modo uniforme su tutto il territorio significa riconoscere il valore, la dignità e il futuro delle comunità insulari, assicurando pari trattamento e pari opportunità agli studenti e a tutto il personale scolastico che opera con dedizione in condizioni oggettivamente complesse.

Resta aggiornato con il nostro canale WhatsApp

-

Ambiente5 anni fa

Ambiente5 anni faAMP, a Pantelleria Insieme Live: zonizzazioni e Guardia Costa ausiliario. Gadir e il brillamento de Il Caldo

-

Personaggi4 anni fa

Personaggi4 anni faStasera 4 Ristoranti a Pantelleria, con Alessandro Borghese. Ecco chi sono

-

Ambiente4 anni fa

Ambiente4 anni faPantelleria, il PD segnala colorazione anomala e artificiale nella spiaggia del Lago di Venere

-

Pantelleria4 anni fa

Pantelleria4 anni faPantelleria a lutto per Giovanni Maddalena, il galantuomo del Conitro

-

Personaggi4 anni fa

Personaggi4 anni faPantelleria, è U Runcune il vincitore di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese

-

Cronaca4 anni fa

Cronaca4 anni faUltima Ora – Pantelleria. Identificata la donna morta per annegamento, il secondo suicidio in un mese

-

Capitaneria di Porto4 anni fa

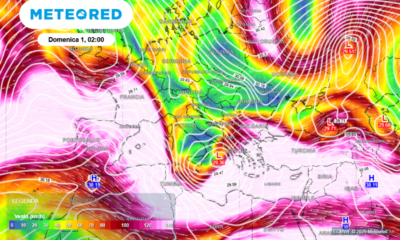

Capitaneria di Porto4 anni faPantelleria, allarmanti condizioni meteo-marine nelle prossime 48/72 ore: onde 6 da metri

-

Pantelleria4 anni fa

Pantelleria4 anni faPantelleria, divieto di balneazione a Punta San Leonardo