Curiosità

Sua maestà il cioccolato: una narrazione tra curiosità e scienza – Parte Prima

Da “bevanda degli dei” per i Maya a “moneta di scambio” per gli Atzechi. Da “momento di refezione in sacrestia dopo la messa” perché considerato “piacere innocente”, a “cibo peccaminoso, “fermento della rivolta” ed “esecrabile agente di negromanti e stregoni”. Cosimo de’ Medici ne era talmente goloso da custodire dosi e ricette nel forziere di palazzo Pitti. Poi Napoleone III, con leggi speciali, ne limita l’uso, e da qui la geniale intuizione di aggiungere al prodotto puro pregiate nocciole delle Langhe piemontesi. Una vera rivoluzione, che ha dato il via alla produzione di grandi varietà di cioccolato e consolidato la sua già immensa fortuna.

Quante peripezie ha vissuto il cacao nella sua centenaria storia! Si potrebbe andare avanti a lungo ripercorrendo le curiosità che hanno scritto le pagine del libro di questo prezioso e prelibato alimento. Una narrazione affascinante dalla quale emerge un dato indiscutibile: nessuno, ma proprio nessuno, si è mai posto in modo neutrale di fronte a questo incredibile dono della natura che, secondo le stime (per la nostra troppa ingordigia), potrebbe esaurirsi entro il 2038. Ma tranquilli, sembra si tratti solo di una delle tante fake news.

Noi, golosi di cioccolato (in qualsiasi delle sue forme), non potremmo mai immaginare una vita senza di lui.

Il cioccolato è da sempre fonte di ispirazione per poeti, viaggiatori, scrittori, scienziati, oltre che cibo dei ghiotti semplicemente per la sua dolcezza e bontà. Il grande esploratore e naturalista dell’800 Alexander Von Humboldt ne rimase talmente rapito da considerarlo “cosa viva”. Egli infatti arrivò ad affermare che “Il cioccolato è materia viva, ha il suo linguaggio interiore. Solo quando si sente oggetto di intima attenzione, e solo allora, esso cessa di ammaliar la gola e si mette a dialogare con i sensi”.

Chi, spalmando una fetta di pane con una golosa crema di cacao e nocciole, non viaggia con la memoria verso l’epica scena del film Bianca di Nanni Moretti in cui il protagonista Michele, in preda alle proprie ossessioni, si alza dal letto (completamente nudo) e si consola con un enorme vaso di nutella? “Va be’, continuiamo così, facciamoci del male!”.

La cioccolata riesce sempre a darci conforto, soprattutto nei momenti di malinconia. Pare che, seppur inconsapevolmente, gli italiani se ne siano accorti nell’ultimo difficile anno quando, chiusi nelle proprie dimore, ne hanno consumata tanta, ma davvero tanta, come non accadeva da anni. Il lockdown ci ha provati psicologicamente e il cioccolato ci ha aiutati a consolarci.

Ma si dice cioccolata o cioccolato?

L’Accademia della Crusca si è posta la nostra stessa domanda e, con una lunga dissertazione, ci conduce a sciogliere il goloso dilemma. Pare che l’argomento abbia davvero intrigato linguisti, scrittori, mercanti e viaggiatori per decenni. Bruno Migliorini (linguista e filologo noto per aver scritto la “Storia della lingua italiana”) si era già interrogato sulla questione in un saggio del 1940 dal titolo “Cioccolata o cioccolato?”

Prima di lui Francesco Carletti, mercante fiorentino della seconda metà del 1500, fu tra i primi a fornire una descrizione precisa del “caccao” e della preparazione della bevanda da lui chiamata “cioccolatte”: “Il Cacao è un frutto celebre e di vitale importanza… Questo frutto serve anche come moneta da spendere, per comprare al mercato le cose di uso comune. … Ma il suo consumo principale è in una certa bevanda che gli Indiani chiamano “Cioccolatte”… si fa mescolando i frutti del Cacao, che sono grossi come ghiande, con acqua calda e zucchero”.

“Cioccolatte” ebbe la sua consacrazione tra i termini del “Vocabolario italiano spagnolo” del 1620 di Lorenzo Franciosini, insieme a “cioccolate, cioccolata e cioccolato”. Qualche decennio più tardi, nel 1681, si registra la voce “cioccolate” nella terza edizione del “Vocabolario degli Accademici della Crusca” con la spiegazione “Dicesi anche più volgarmente cioccolata”. E ancora Francesco Redi nelle “Annotazioni al Bacco in Toscana” del 1685 registra le varianti “cioccolate, cioccolatte, cioccolata e cioccolato”. Nascono così i termini che usiamo oggi, declinati in desinenza e genere. E sono diventati talmente di uso comune che la IV edizione del Vocabolario dela Crusca (1729-1738) tratta in un’unica voce le forme “cioccolata, cioccolato, cioccolate e cioccolatte”.

Solo nel Novecento tutto si semplifica e, a livello dialettale, si risolve rapidamente nella riduzione a un unico termine. Oggi, infine, se proprio vogliamo essere pignoli, si tende a usare il termine femminile “cioccolata” per indicare la bevanda, il termine maschile “cioccolato” per le tavolette.

Cosa dice la scienza? Il cioccolato non è solo simbolo di gusto e bontà, ma un peccato di gola salutare.

Prima di iniziare facciamo un passo indietro nel tempo e torniamo all’epoca di Francesco Carletti. Il mercante toscano fa una precisa descrizione su come si prepara e consuma la bevanda al cacao e, dopo averla assaggiata, confessa di “non poterne fare più a meno”. Egli, rievocando il suo viaggio nelle Indie occidentali, scrive: “Bevono (gli indiani, ndr) il «Cioccolatte» in delle ciotole (che loro chiamano «Cicchere»), e mescolandolo con un legnetto e girandolo fra le palme delle mani, gli fanno fare una spuma di color rosso, e appena fatta, avvicinano la bocca e lo tracannano in un fiato con mirabil gusto e soddisfazione della Natura, alla quale dà forza, nutrimento e vigore tale, che chi di solito ne fa uso non si mantiene robusto se smette di berne, anche se prende qualcosa di più sostanzioso. Ho provato il Cioccolatte mentre ero in Messico, e mi piaceva e giovava assai. E quasi non mi pareva di poter stare un giorno senza”.

Ed è innegabile che la stessa sensazione di appagamento attraversa i sensi di ogni goloso che lo assapora. Quando ne mangiamo, anche solo un pezzettino, tutto il nostro corpo è pervaso da una profonda sensazione di piacere e il nostro cervello è inondato da ormoni del benessere. Mente, cuore, sangue, sfera sessuale: tutti i sensi sono coinvolti in un balletto di percezioni di godimento. Ed è davvero così. La scienza lo conferma, spiegandoci tutte le proprietà e i meccanismi in modo molto chiaro.

Ma ne parleremo nella prossima puntata.

(Credit immagine: Etty Fidele on Unsplash)

Giuliana Raffaelli

Cultura

Oggi attenti al Pesce d’Aprile. Perchè si chiama così la tradizione nata nel rinascimento

Cos’è il “Pesce d’aprile”

Tutti noi ci siamo cascati almeno una volta nella vita e ne avremo subiti a bizzeffe di Pesce d’Aprile, ma vi siete mai chiesti perché il primo aprile è consacrato alla festa degli scherzi?

Tutta una questione legata al Capodanno

Prima dell’adozione del calendario Gregoriano, quando siamo già in epoca rinascimentale, nel 1582, il Capodanno era celebrato tra il 25 marzo (la vecchia data dell’equinozio di primavera) e il 1 aprile.

Così una delle ipotesi sull’origine vede che, a seguito del cambiamento di calendario, non tutti si abituarono alla modifica e vennero quindi additati come gli “sciocchi d’aprile”.

Ma la storia

Nella storia

In Europa, alla fine del 1500 i festeggiamenti del 1° d’aprile diventarono usanza.

Nella Francia di Re Carlo IX e nella Germania degli Asburgo, quest’ultima si diffonde poi in Inghilterra (nel XVIII secolo) e negli altri stati.

La leggenda vuole che molti francesi, contrari a questo cambiamento, continuassero a festeggiare il capodanno scambiando doni come avevano sempre fatto.

Alcune persone burlone cominciarono a consegnar loro regali assurdi o vuoti durante feste inesistenti, per prendersi gioco dei negazionisti.

Spesso era un regalo vuoto, dove poter trovar un biglietto con la scritta poisson d’avril: pesce d’aprile.

In Italia l’usanza del 1° aprile è di recente acquisizione: risale agli anni tra il 1860 e il 1880. La tradizione si radicò prima tra i ceti medio-alti, poi conquistò il resto del popolo.

Ma perchè proprio il pesce

La spiegazione è più semplice di quanto si immagini: i pesci abboccano facilmente all’amo.

Come le vittime degli scherzi “abboccano” facilmente alla presa in giro.

Curiosità

Lo stampatello siciliano

Dalla Trinacria arriva la risposta alle lezioni di corsivo su TikTok

Tra le prime cose che ci insegnano a scuola ci sono la differenza tra le lettere maiuscole e minuscole, e quella tra il corsivo e lo stampatello. Quanti quaderni riempiti di pagine con la stessa lettera per imparare a scrivere nel modo corretto!

Ma, da qualche mese le nostre certezze di piccoli studenti sono state messe in discussione. Infatti, il corsivo dal giugno del 2022 ha smesso di essere soltanto uno stile di scrittura, e grazie ai social è diventato addirittura un modo di parlare! Inevitabilmente, tutto ciò ha scatenato una serie di reazioni, tra le quali spiccano le lezioni di stampatello siciliano. Andiamo con ordine per raccontarvi la fenomenologia di questo trend.

A lezione di corsivo

A operare questa improbabile trasformazione è stata la milanese Elisa Esposito. Classe 2003, appena diplomatasi, è una influencer di grande successo. La sua popolarità è arrivata ai massimi livelli da quando ha pubblicato su TikTok le sue “lezioni di corsivo“, diventate virali fin dal primo video. Sostanzialmente, parlare in corsivo significa pronunciare le parole in un modo diverso: allungarle e storpiarle, mescolando le vocali e generando un effetto che potremmo definire cantilenante. Fondamentalmente, la parlata in corsivo nasce per sbeffeggiare il modo di parlare delle ragazze di Milano, anche se la moda del corsivo era già diffusa da molti anni su TikTok.

Il personaggio della professoressa di corsivo ha portato molta fortuna alla giovane Elisa, ma indubbiamente le ha anche regalato una corposa scia di detrattori e di riscontri negativi. Tra le reazioni a questo fenomeno che invece si caratterizzano per ironia, simpatia e leggerezza, ci sono sicuramente le lezioni di STAMPATELLO SICILIANO, tenute dal “professor” Stefano Piazza.

Il siciliano, la lingua che ti dà una mano!

“Sosia ufficiale di Can Yaman e Michelle Hunziker, e spacciatore di corbellerie biologiche a km 0.” Questo è l’esilarante identikit inserito sul suo profilo Facebook da Stefano Piazza, palermitano purosangue, comico di razza e ideatore del famoso format Piazza Grande. È proprio lui ad aver dato una delle risposte più divertenti alle lezioni di Elisa Esposito, ovvero le lezioni di STAMPATELLO SICILIANO, che lui stesso all’inizio di ogni video definisce: “la lingua che ti dà una mano!”

Gli irresistibili video del comico palermitano sono sbarcati su TikTok e su YouTube proprio in concomitanza con il grande successo ottenuto dalle lezioni di Elisa Esposito. Basta iscriversi ai suoi canali per imparare parole e modi di dire siciliani, spiegati rigorosamente IN STAMPATELLO! Tra i vari contenuti, si può scoprire chi è il “TASCIO”, cosa vuol dire il verbo “SQUARARI”, la definizione di “LAGNUSU” e il significato del detto “PER UN CORNUTO UN CORNUTO E MEZZO”.

BUON DIVERTIMENTO!

Nicoletta Natoli

Curiosità

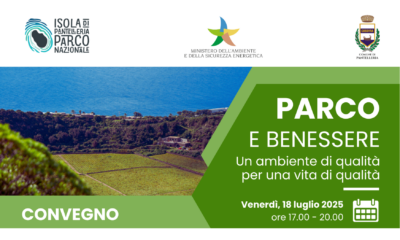

Pantelleria, una straordinaria bassa marea ridisegna i profili dell’isola

Una bassa marea eccezionale si sta verificando in questi giorni a Pantelleria.

La linea di costa è arretrata di alcune decine di centimetri, ma non è apprezzabile chiaramente in tutto il suo perimetro. Rocce normalmente sommerse cedono il posto a nuovi panorami che sembrano ridisegnare i contorni dell’isola.

Immaginando di divedere in due l’isola con il dodicesimo meridiano, la natura vulcanica sembra creare una morfologia molto eterogenea e frastagliata che disegna bassi fondali nella zona occidentale mentre lascia il testimone ad alte falesie in quella orientale. Percorrendo l’isola si osservano molte aree in cui si apprezzano rocce che prima non si vedevano, perché sommerse. Con la linea di costa che sembra allungarsi verso il largo. Nella zona di Campobello, ad esempio, si stanno creando linee che disegnano nuovi profili, con alghe, prima sommerse, che iniziano a seccarsi mostrando colori più chiari e inusuali. Molto evidente il fenomeno anche a Khattibuale e Suvaki, dove a causa dei bassi fondali la scogliera guadagna metri sul mare. Nel porto di Pantelleria emergono i resti di quello che era l’antico molo (“banchina delle tre colonne”). Scogli il più delle volte sommersi che non poche insidie causano ai diportisti meno esperti (e “non locali”) durante la stagione estiva.

Ma non si tratta di un evento solo locale. Questo incredibile fenomeno si sta verificando in diverse aree del litorale italiano, tra cui la Sicilia. Ma è in Puglia, a Porto Cesareo, che la linea di costa è arretrata in modo incredibile: di ben 70 metri. Il panorama mostra barche spiaggiate e l’isola dei conigli che diventa penisola. A Lecce le chiamano “secche di marzo” e sembra che possano accadere, ma non a questi livelli. A Venezia torna il fenomeno dei “canali asciutti”, con gondole in secca. Non si verificava dal 1994.

Ma vediamo quali sono le cause

Non è chiaro quale sia il reale motivo si questo straordinario fenomeno.

Quello che sappiamo per certo è che sia eventi naturali che astronomici determinano la situazione legata alle maree.

Questa eccezionale bassa marea sembra essere dovuta prevalentemente al perdurare di una situazione meteorologica di alta pressione in cui prevale una struttura anticiclonica. La stessa che ha investito tutta l’Europa centro-meridionale ormai da più mesi. Una prolungata situazione di alta pressione che continua a tenere molto bassi i livelli della marea. Tale configurazione ha tra le altre conseguenze le poche precipitazioni e i connessi fenomeni di siccità osservati da lungo tempo.

A questi si aggiungono i fattori astronomici. Il fenomeno delle maree è infatti dovuto all’influenza esercitata da Sole e Luna sul nostro Pianeta. Ed entra in gioco la forza gravitazionale universale che vede due corpi attrarsi reciprocamente in funzione della propria massa e della distanza.

Non volendo entrare nel merito delle oscillazioni di marea giornaliere che si verificano, ad esempio, nelle coste nord europee di Francia e Inghilterra, la Luna esercita una forza di attrazione sulla Terra che si ripercuote sulla massa liquida (quindi le acque di mare, oceani, laghi) perché questa, a differenza della parte solida (cioè delle terre emerse), è più soggetta alle deformazioni.

A questo fenomeno contribuisce anche il Sole che, seppure con una forza di attrazione minore rispetto a quella della Luna (perché più lontana dalla Terra), fa sentire comunque il suo effetto.

Quindi, applicando la legge di gravitazione universale di Newton, quando la Luna si trova più vicina alla Terra esercita una forza gravitazionale maggiore e ha una forza centrifuga inferiore, dando luogo all’alta marea.

La bassa marea, invece, si verifica nei luoghi che si trovano a 90° rispetto ai punti di maggiore e minore distanza Terra-Luna. In questi luoghi le due forze sono indirizzate verso il centro della Terra facendo manifestare il fenomeno della bassa marea.

Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bMeteo, ha commentato i fenomeni che si stanno verificando in questo periodo così: “Il fenomeno verificatosi in questi giorni è la risultante di una serie di fattori… In primis c’è una componente astronomica, dettata dalla posizione della Terra, Sole e Luna che appunto danno origine alla marea astronomica. Guardando l’andamento della marea astronomica e quindi della variazione dell’alta del livello del mare, si evince che proprio in queste giorni si stanno registrando le variazioni maggiori, sia positive (alta Marea) che negative (bassa Marea), con oscillazioni anche di 20-25 centimetri attorno al livello medio del mare. A questo si aggiunge anche una componente meteorologica”.

Giuliana Raffaelli

-

Ambiente4 anni ago

Ambiente4 anni agoAMP, a Pantelleria Insieme Live: zonizzazioni e Guardia Costa ausiliario. Gadir e il brillamento de Il Caldo

-

Personaggi4 anni ago

Personaggi4 anni agoStasera 4 Ristoranti a Pantelleria, con Alessandro Borghese. Ecco chi sono

-

Ambiente4 anni ago

Ambiente4 anni agoPantelleria, il PD segnala colorazione anomala e artificiale nella spiaggia del Lago di Venere

-

Pantelleria4 anni ago

Pantelleria4 anni agoPantelleria a lutto per Giovanni Maddalena, il galantuomo del Conitro

-

Personaggi4 anni ago

Personaggi4 anni agoPantelleria, è U Runcune il vincitore di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese

-

Cronaca4 anni ago

Cronaca4 anni agoUltima Ora – Pantelleria. Identificata la donna morta per annegamento, il secondo suicidio in un mese

-

Capitaneria di Porto4 anni ago

Capitaneria di Porto4 anni agoPantelleria, allarmanti condizioni meteo-marine nelle prossime 48/72 ore: onde 6 da metri

-

Pantelleria4 anni ago

Pantelleria4 anni agoPantelleria, divieto di balneazione a Punta San Leonardo