Cultura

Pantelleria, il vero ombelico del Mediterraneo

È onestamente più difficoltoso parlare delle piccole tracce nella cuspide nord, o meglio nord-occidentale dell’isola, perché quest’area è la più antropizzata della sua superficie, ma proprio per questo ha visto le cose più grandi ed anche grandemente distruttive nei secoli e nei millenni.

Lasciando alle nostre spalle la grotta di Sateria, l’antro termale che si associa facilmente al mito di Ogigia, della maga Circe ed Ulisse, si trova lungo la costa la maggiore presenza di cemento e quindi di costruzioni, spesso devastanti come strutture alberghiere e turistiche, con le loro dimensioni fuori misura e non tradizionali, tradendo così l’aspetto pittoresco. Ma tant’è!

Certo, i Sesi, nelle contrade Mursia/Cimillia non sono grandi costruzioni, anche se richiamano i nuraghe sardi. Essi ebbero probabilmente una funzione diversa, non castellare, non abitativa ma sepolcrale.

Il grande archeologo Paolo Orsi ne contò, nelle sue indagini, oltre un centinaio, ma oggi ne sono sopravvissuti e visibili solo alcuni, tra cui primeggia il cosiddetto Sede del Re, nei pressi del villaggio dell’età del Bronzo, fatto di capanne lignee, ricoperte di frasche e probabilmente da pelli di animali allora esistenti, allevati e non allevati ma selvatici. Un grande muraglione difensivo lo contorna parzialmente, a testimonianza di una comunità organizzata e socialmente attiva. Tale comunità rimane a tutt’oggi sconosciuta nelle sue origini tanto da essere identificata come dei “popoli del mare”. Iberici o liguri che fossero, non lo sappiamo. Tuttavia non possiamo non osservare come sia i Sesi che il villaggio e il muraglione fossero perfettamente iscritti e ambientati col territorio, dissimulati e fusi con esso per evitare di essere facilmente visibili dall’esterno, vicino e lontano, quasi mimetizzati, tra il verde della vegetazione e il nero della pietra lavica. Insediamenti coevi sono segnalati anche alla Balata dei Turchi, forse per l’estrazione dell’ossidiana, e a Mueggen. Siamo ovviamente nell’epoca megalitica, tra 18° e 16° secolo avanti Cristo, salvo retrodatazione.

Superate le Cuddie rosse e la ventosa Punta Fram, si arriva nella zona urbanizzata, anticipata da parecchi resti di strutture militari ascendenti alla seconda guerra mondiale, fra nuovi insediamenti industriali, sorti prevalentemente dopo la stessa, e al Cimitero principale. Non è certamente la parte più bella dell’isola questa, fra l’erosione della salsedine marina e il disordine creato al panorama dall’azione umana, non sempre attento a preservare la bellezza naturale. Qui però ci ha pensato la natura a collocare qualche pianta rara non altrimenti presente sul territorio europeo, e di origine africana.

Roba da studiosi, direte voi, ma segno ulteriore dell’essere al margine fra due continenti.

A chi scrive capitò, nell’ambito di un congresso della Fondazione Mediterranea, tenutosi nel Castello Utveggio di Palermo, con il titolo di Colloqui Interculturali, nell’ultimo decennio del Novecento, di rappresentare la peculiarità di Pantelleria che è sicuramente il vero ombelico del Mediterraneo, il suo vero centro geografico ma anche naturalistico e antropicamente collocato nella sede del cosiddetto Mondo Antico, fra Europa, Asia e Africa, con caratteristiche tratte dalla culla di tutte queste culture, nessuna esclusa e tutte non visibili a occhio nudo, se non con difficoltà.

Ci affacciamo ora sulla rada di Pantelleria, il suo difficile porto naturale, affacciato al Maestrale ma tra basse colline e pianori costieri. Il primo impatto riguarda la tristemente famosa punta della Croce, nome dovuto forse a una qualche presenza di Croce nei tempi andati, ma non più rintracciabile. Qui sorgeva una batteria navale costiera, ovviamente a difesa, che ebbe la tragica sventura di essere centrata da ordigni distruttivi durante i combattimenti dei primi anni quaranta. Morirono i soldati e i resti furono raccolti – come si usa dire – col cucchiaino. Ovviamente, come spesso accade, nessuna lapide ne ricorda il terribile mortale sacrificio, soprattutto se la guerra l’hai perduta.

E su questo si potrebbe discutere all’infinito, quando si pensa all’alto valore strategico militare dell’isola, già definita roccaforte e sentinella dell’impero, contrapposto al fatto che fino a oggi manca un luogo, più o meno monumentale, dedicato ai caduti di tutte le guerre e alle loro sofferenze.

Tuttavia, e andando oltre, si nota nello specchio d’acqua interno del pittoresco Porto Vecchio, una sorta di Y rovesciata disegnata da scogli. È quanto resta dell’antico porto fenicio del primo millennio avanti Cristo, e ha pertanto un valore storico archeologico. Presumibilmente intorno sorgevano piccoli cantieri di alaggio e costruzioni navali. Fu probabilmente da qui che partì quella nave da guerra conservata nel museo Anselmi di Marsala e che partecipò alla famosa battaglia delle Egadi e che una volta vinta permise a Roma di stabilire il proprio dominio su Mediterraneo, in latino il Mare Nostrum.

Come mai questa individuazione?

Gli storici hanno raccolto le prove del fatto che il legname utilizzato e le tracce di pietrisco fra gli interstizi erano provenienti da Pantelleria (anzi Hiranim, per l’occasione).

L’allora città stato indipendente era alleata anche militarmente con Cartagine, a cui diede man forte per la flotta e non solo. Perdendo la battaglia e la propria indipendenza, come ovviamente si verificò, e come tutti sappiamo.

La storia si è ripetuta, mutatis mutandis, oltre duemila anni dopo, schierati dalla parte perdente, e quindi sbagliata.

(Foto: Sesiventi)

Cultura

Pantelleria – Inaugurazione Acropoli, Forza Italia: Amministrazione D’Ancona mantiene “impegno preso in campagna elettorale”

Il gruppo Forza Italia si congratula con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco D’Ancona che restituisce all’isola di Pantelleria un pezzo della sua storia l’acropoli San Marco e Santa Teresa mantenendo l’impegno preso in campagna elettorale ossia che si sarebbe occupata della valorizzazione dei beni culturali dei siti archeologici, un primo passo di un lungo percorso che avrà ancora una lunga durata che porterà sicuramente all’isola di Pantelleria ancora tante soddisfazioni.

Il segretario comunale di forza Italia Rizzo Jean

Cultura

Pantelleria, inaugurata Acropoli di San Marco e Santa Teresa. Tanta partecipazione di residente e turisti

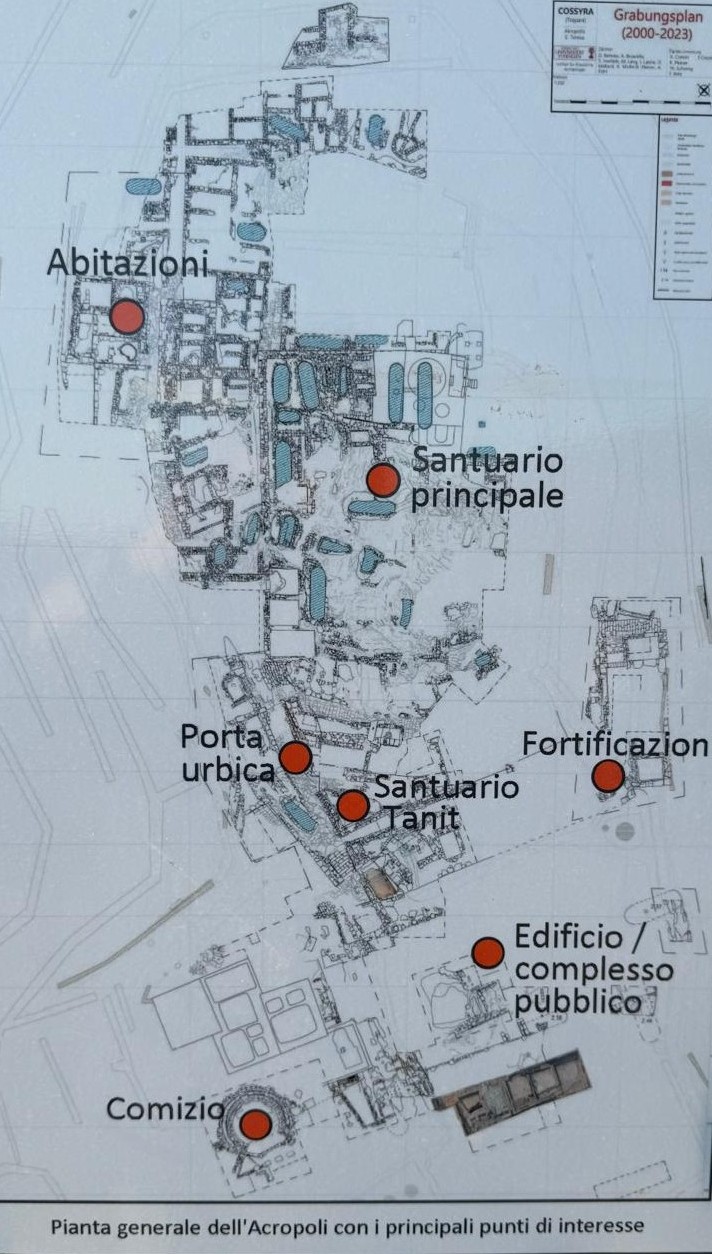

Acropoli San Marco, a passeggio nella storia più antica. Come vivevano i panteschi nel 3° secolo A.C.

Si è celebrata nel tardo pomeriggio di ieri, 11 luglio 2025, l’inaugurazione dell’Acropoli di San Marco e Santa Teresa di Pantelleria.

L’evento, che ha richiamato molta gente tra turisti e panteschi, è stato organizzato dall’amministrazione comunale, rappresentata dal primo cittadino, Fabrizio D’Ancona, dal Vicesindaco con delega alla cultura, Adele Pineda, il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Spata, con la partecipazione dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, rappresentato dal Commissario Straordinario Italo Cucci.

Dal vicesindaco Pineda, nel video che segue: cos’è l’Acropoli

“Vi confesso che sono anche piuttosto emozionata da assessore alla cultura e beni monumentali ma anche da insegnante, da docente di storia perché oggi noi restituiamo all’Isola di Pantelleria un pezzo importante della sua storia, del suo passato, della sua memoria, della sua cultura e torniamo qui dopo due anni diceva prima già il sindaco e stavolta ci torniamo con un percorso ben delineato, un percorso finalmente sicuro e questa è la prima volta che accade, quindi i visitatori potranno, noi tutti potremo tornare qui, visitare il sito in totale sicurezza.

“Vi confesso che sono anche piuttosto emozionata da assessore alla cultura e beni monumentali ma anche da insegnante, da docente di storia perché oggi noi restituiamo all’Isola di Pantelleria un pezzo importante della sua storia, del suo passato, della sua memoria, della sua cultura e torniamo qui dopo due anni diceva prima già il sindaco e stavolta ci torniamo con un percorso ben delineato, un percorso finalmente sicuro e questa è la prima volta che accade, quindi i visitatori potranno, noi tutti potremo tornare qui, visitare il sito in totale sicurezza.

“Ma questo è il primo step di una serie di lavori che abbiamo già in qualche modo preventivato per questo favoloso sito con il comune, quindi l’amministrazione comunale con delle somme appunto comunali, sta acquistando, ormai siamo quasi alla fine della procedura, il dammuso che vedete alle nostre spalle e il dammuso che vedremo in alto, il cosiddetto in questi due dammusi verranno realizzati tramite un progetto che abbiamo presentato che è in fase di presentazione, per rendere questo sito ancora più, consentitemi, appetibile per i visitatori che sceglieranno di trascorrere la propria vacanza a Pantelleria. E’ previsto un plastico con la riproduzione dell’acropoli e poi una stanza immersiva che ci consentirà con dei visori naturalmente di tornare al passato, un passato piuttosto lontano e quindi di immergerci in quello che succedeva nell’acropoli qualche secolo fa.

Ringraziamenti sono stati rivolti per aver potuto realizzare molti altri lavori sui siti archeologici, al Parco di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, agli operai della forestale per la pulizia del sito. Anche gli uffici comunali stessi, che talvolta vengono dimenticati, sono stati oggetto di ringraziamenti, e gli operai che hanno completato, nonchè l’architetto Alessandro Terrana.

Emozione e soddisfazione erano segnali evidenti nei volti delle autorità, per essere riusciti dopo tanto tempo e dopo un periodo di stallo, a portare a compimento l’opera per renderla fruibile al pubblico, da ieri stesso. Come ha accennato la Pineda, verrà allestita nell’immobile adiacente il piccolo anfiteatro, una sala multimediale, per cui indossando una mascherina si potrà fare un prezioso tuffo nel passato, arrivare al 3° secolo Avanti Cristo e curiosare sulla vita dei panteschi dell’epoca.

Sindaco Fabrizio D’Ancona “attivato percorso virtuoso”

Il Sindaco ha così esordito nella sua presentazione “Voi sapete bene che Pantelleria è stata oggetto di tantissimi anni di scavi archeologici, però purtroppo alla data odierna non ha ancora dei siti visitabili, percorribili, fruibili e men che meno una sua musealizzazione civica che possa essere fruita da tutti i tanti visitatori.

Il Sindaco ha così esordito nella sua presentazione “Voi sapete bene che Pantelleria è stata oggetto di tantissimi anni di scavi archeologici, però purtroppo alla data odierna non ha ancora dei siti visitabili, percorribili, fruibili e men che meno una sua musealizzazione civica che possa essere fruita da tutti i tanti visitatori.

“Noi ci siamo insediati nel mese di giugno del 2023 e a distanza di circa un mese, a seguito di una verifica congiunta con altri organi, siamo stati costretti a chiudere questo sito che si trovava in uno stato di totale abbandono, privo di alcuna norma di sicurezza, quindi figuratevi che c’era morta fino anche una mucca all’interno di una delle cisterne. Quindi una situazione di estrema pericolosità che imponeva da parte nostra uno stop immediato.

“Tenete anche in considerazione il fatto che questo è l’unico sito attualmente di nostra proprietà. E quindi a seguito di questo doveroso atto in ordinanza ci siamo immediatamente adoperati affinché si potessero trovare tutte le giuste sinergie per ridare finalmente all’isola quello che meritava e lo abbiamo fatto, devo dire, in maniera più o meno celere per quelli che sono i tempi della pubblica amministrazione.

“Con il vicesindaco, abbiamo incontrato più volte il nostro assessore scarpinato ai beni culturali a Palermo, abbiamo attivato un percorso virtuoso che ci ha consentito di avere le risorse economiche minime: guardando il sito non è sicuramente esaustivo il lavoro che è stato fatto, però sicuramente ci consente una messa in sicurezza che conseguentemente mi ha permesso di revocare la precedente ordinanza e far sì che questo bene possa essere fruito da tutta la nostra comunità, dai nostri operatori turistici, da tutti i nostri visitatori.

Il Comm. dell’Ente Parco Italo Cucci “Pantelleria ha un solo difetto…”

“Venendo da Rekhale (contrada tra le più suggestive dell’isola), questa sera c’era una visione stupenda, che è arrivata fino qui, c’era la Tunisia, proprio scolpita. Vederla così nitida non mi era mai capitato se non di notte, perchè è illuminata.

“A Pantelleria c’è tutto e dopo aver sentito il Sindaco, c’è solo un difetto, avere troppo.

“Quando dici qui, abbandonati, la fatica… io ho sempre il cuore infranto quando vedo Segesta, che ha un solo difetto, per la quale è stata veramente abbandonata, è sana. E’ come quelli che mi dicono che la Venere di Milo se avesse tutte le braccia non varrebbe niente.

“Pantelleria ha un solo veramente difetto, nei suoi 320.000 anni lascia sempre qualcosa per gli altri, quindi con calma tiriamo fuori quello che si può oggi, poi ci passeranno i figli, dei figli, dei figli per altri miliardi di anni, meglio di così non ho mai trovato niente.“

Non poteva mancare, a questo punto, la parola di colui che conosce quel sito meglio di chiunque altro: il professor Thomas Schafer

Riferendosi agli interventi per la messa in sicurezza del sito, dove ricordiamo sono state rinvenute le tre teste imperiali di Giulio Cesare, Agrippina e Tito, scoperte nel 2003 dal compianto prof. Sebastiano Tusa, Schafer così ha dichiarato: “Grazie veramente a tutti gli enti, soprattutto naturalmente al sindaco e all’amministrazione comunale. Bene, sì, le tre teste dimostrano l’importanza di questo sito.

Naturalmente i ritratti imperiali c’erano dappertutto in tutte le città romane in Italia e anche nelle province. Qui siamo improvviso in Sicilia ufficialmente, visto dai romani, tutt’ora lo siamo. La freschezza di questi tre ritratti e il fatto che abbiamo trovato anche il ritratto di Giulio Cesare è una cosa eccezionale.

“Esistono solo tre altri ritratti di Cesare che sono di questa qualità. E poi questi tre ritratti panteschi hanno visto anche tutto il mondo e sono ambasciatori anche della cultura di Pantelleria, del turismo e della scienza. Io spero soltanto che dopo questo gran successo qui sul sito possiamo continuare con qualche museo, con qualche organizzazione, non solo qua dentro, ma anche forse all’Arenella (dove ha sede il Museo del Mare dedicato proprio a Tusa) o al Castello.

La storia dell’acropoli risale al 217 a.C., successivamente alla dominazione Cartaginese, quando le divinità principali erano Ercole e Tanit: Pantelleria diventa definitivamente provincia Romana. Grazie agli scavi che hanno riportato alla luce i resti dell’acropoli oggi è possibile affermare che l’assetto urbano della città di Cossyra, antico nome romano di Pantelleria, era con tutta probabilità molto simile a quello odierno.

L’Acropoli (città alta) era stata realizzata sulle colline di San Marco e Santa Teresa, un luogo strategico per il controllo di tutta l’isola e del porto.

Probabilmente l’acropoli aveva una destinazione perlopiù residenziale visto il numero cospicuo di ceramiche e la costruzione di cisterne idriche per la raccolta dell’acqua. L’anfiteatro funzionava probabilmente, viste le ridotte dimensioni come sede di comizi, o, come ha affermato scherzando il Prof. Schafer, per i consigli comunali.

Ieri si è compiuto un importante atto di dovuta riverenza e gratitudine verso la Perla Nera del Mediterraneo, isola dell’accoglienza per eccellenza, custode di storia millenaria, di culture straordinarie, nessuna mai completamente abbandonata.

Spettacolo

Al Circolo Lauria, moda, sport e inclusione. In passerella socie, atlete e una testimonial d’eccezione

Al Circolo Lauria, moda, sport e inclusione. In passerella socie, atlete e una testimonial d’eccezione

La giovane Matilde Padoan dell’associazione Asd Sport 21 Sicilia, nuotatrice e campionessa di golf affetta da Sindrome di Down

Terza edizione del fashion show “Moda, sport e inclusione”, realizzato da Madì Creazioni, sul prato della villa del prestigioso Circolo Canottieri Roggero Lauria di Palermo, in via delle Palme, a Mondello. L’evento, grazie alle luci gioiose della passerella, tra musica, abiti e bellezza, punta a dare visibilità a enti del sociale che si prendono cura di chi affronta sfide importanti nella propria vita. In passerella mamme, bimbi e atlete del Circolo, per le aziende Madì Creazioni, Giù per terra, Tecnica Sport, La Bottega dei Sogni che hanno reso possibile l’iniziativa insieme a Martina, Duca di Salaparuta, Blanco Salon. La serata, condotta dalla giornalista Licia Raimondi, ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana,.

Testimonial di quest’anno è la giovane Matilde Padoan dell’associazione Asd Sport 21 Sicilia, nuotatrice e campionessa di golf. Nata al nord si è trasferita in Sicilia per praticare sport ed è affetta da Sindrome di Down. Presente, in rappresentanza dell’assessore Nuccia Albano, Eleonora Gazziano, per conto del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il consigliere Gianluca Inzerillo, che ha dato un riconoscimento per l’iniziativa al Circolo Lauria, al vice presidente dell’Associazione Asd Sport 21 Sicilia, Francesco Muratore e all’organizzatrice Marzia Di Gaetano che si avvalsa della collaborazione della socia Anna Petronio.

La testimonial e l’Associazione Asd Sport 21 Sicilia

L’associazione Asd Sport 21 Sicilia, è costituita da tecnici sportivi e famiglie con ragazzi con disabilità intellettiva relazionale, in particolare con Sindrome di Down. È iscritta al Coni e ha come obiettivo di avviare i ragazzi nello sport e nel sociale per una loro inclusione nella società. Con la Fisdir, Federazione italiana paralimpica degli atleti con disabilità intellettiva relazionale, svolge attività promozionali e agonistiche nel nuoto e nel judo. Oltre a tanti titoli regionali, vanta anche il titolo di Campioni d’Italia di Judo Fisdir nel 2021.

Il commento degli organizzatori

“Orgogliosi di un evento che oltre a fare divertire tutti i nostri piccoli, figli di soci, è servito anche a favorire la crescita della cultura del dell’inclusione. Questo servizio sociale serve per il futuro del nostro circolo” ha commentato il presidente del Circolo Lauria, Andrea Vitale. “Sono felice di restituire un po’ di quello che la vita mi ha donato – spiega Marzia Di Gaetano, organizzatrice dell’evento. Fare del bene e contribuire alla gioia degli altri fa stare bene”.

-

Ambiente4 anni ago

Ambiente4 anni agoAMP, a Pantelleria Insieme Live: zonizzazioni e Guardia Costa ausiliario. Gadir e il brillamento de Il Caldo

-

Personaggi4 anni ago

Personaggi4 anni agoStasera 4 Ristoranti a Pantelleria, con Alessandro Borghese. Ecco chi sono

-

Ambiente4 anni ago

Ambiente4 anni agoPantelleria, il PD segnala colorazione anomala e artificiale nella spiaggia del Lago di Venere

-

Pantelleria4 anni ago

Pantelleria4 anni agoPantelleria a lutto per Giovanni Maddalena, il galantuomo del Conitro

-

Personaggi4 anni ago

Personaggi4 anni agoPantelleria, è U Runcune il vincitore di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese

-

Cronaca4 anni ago

Cronaca4 anni agoUltima Ora – Pantelleria. Identificata la donna morta per annegamento, il secondo suicidio in un mese

-

Capitaneria di Porto4 anni ago

Capitaneria di Porto4 anni agoPantelleria, allarmanti condizioni meteo-marine nelle prossime 48/72 ore: onde 6 da metri

-

Pantelleria4 anni ago

Pantelleria4 anni agoPantelleria, divieto di balneazione a Punta San Leonardo