Cultura

La marineria di Pantelleria sul finire dell’Ottocento

Sul finire dell’Ottocento la marineria dell’isola di Pantelleria era ancora una splendida realtà, come d’altronde testimoniavano i cospicui traffici del suo porto locale. A titolo d’esempio prendiamo da documenti ufficiali il movimento di navigazione (arrivi) per l’anno 1893: 351 velieri e 101 piroscafi per un totale complessivo di 72.992 tonnellate di merci trasportate. In quel periodo appartenevano a Pantelleria ben 41 velieri della portata complessiva di 594 tonnellate, 117 barche e battelli da pesca della portata di 111 tonnellate e 21 galleggianti da traffico. Come si vede una marineria di tutto rispetto per una piccola isola. Cosa confermata d’altronde dagli iscritti alla matricola della gente di mare di 1a categoria, in cui risultavano iscritti circa 650 persone, tra cui un capitano di lungo corso, due capitani di gran cabotaggio, 45 padroni e 76 fra marinari autorizzati al piccolo traffico ed alla pesca illimitata. Il capitano di lungo corso poteva comandare un naviglio in viaggio di qualsiasi destinazione, i capitani di gran cabotaggio solo entro i limiti di determinate navigazioni, mentre i padroni (i famosi patruni ‘i varche) potevano comandare velieri soltanto nelle acque del Mediterraneo. Nei registri della gente di mare di 2a categoria erano iscritti 141 panteschi, dei quali 118 pescatori, 2 mastri d'ascia e 21 allievi mastri di ascia e calafati. Tutti questi marinari e pescatori, documentati in carte ufficiali, sono la prova provata della vocazione marinara dell’isola nei tempi passati. Peraltro questi panteschi di mare, una volta a terra, si trasformavano in provetti e valenti agricoltori. Il pantesco antico era quindi un perfetto agricoltore-marinaio, cosa non nuova lungo le sponde del Mediterraneo del passato, a cominciare dai primi colonizzatori greci. Gli arruolamenti degli equipaggi dei velieri panteschi si facevano quasi sempre a viaggio e più raramente “alla parte”, in quest’ultimo contratto si veniva pagati in proporzione del nolo netto (detratti cioè i costi) che il veliero riusciva a spuntare. L’arruolamento “alla parte” era la più antica e bella nostra comunanza sul mare, che faceva una cosa sola del veliero, del capitano e dell'equipaggio. Isolati i contratti “a giornata”, nel qual caso la mercede giornaliera per il marinaro era fissata in lire due. Gli armatori principali erano i fratelli Rallo del fu Bernardo, i fratelli Casano del fu Giuseppe e i D’Ancona, quest’ultimi da secoli protagonisti della vita marinara dell’isola. Sempre nei documenti del Ministero della Marina Mercantile Italiana ritroviamo una precisa e dettagliata descrizione del porto di allora, che qui riassumiamo: il porto di Pantelleria è situato sulla

costa settentrionale dell'isola. Gli avanzi che tuttora si vedono delle scogliere, l'una alla punta Carabella [cognome di un governatore del passato dell’isola] o San Leonardo, e l'altra alla punta del Camposanto o della Croce, lasciano supporre che l'antico porto fosse fra queste due punte racchiuso e che avesse un estensione di molto superiore a quella che ha l'attuale porto, il quale è delimitato dalle sponde murate dell'abitato tra mezzogiorno e levante, dal molo grande che si distende da libeccio a greco e da un molo piccolo con direzione da levante a ponente. Il molo grande ha la lunghezza di metri 270 e la larghezza di metri 4; il piccolo è lungo metri 120, è largo metri 4 e sul piano praticabile di esso vi sono tre colonne di ormeggio. Fra il molo grande ed il Castello vi ha inoltre un piccolo scoglio artificiale che, per mezzo di cinque colonnette di pietra infisse sul piano di esso, serve per presa d'ormeggio ai bastimenti. Le sponde approdabili del porto sono: la banchina esistente fra l'ufficio di Sanità Marittima e l'antico Castello (ricostruito ai tempi di Carlo V) con uno sviluppo di metri sessanta, il molo grande con tre scalette di accesso ed un piccolo sbarcatoio in muratura di metri 17. La massima profondità delle acque è presso la bocca dove arriva fino a m. 4,80 e discende fino a metri 0.40 presso lo sbarcatoio ed a metri 0.20 sotto il Castello. Attesa perciò la insufficienza dei fondali dentro il bacino del porto le navi di grossa portata non possono penetrarvi, né ad esse vien facile l’ancorarsi in rada durante l’inverno per mancanza di boe. La traversia del porto di Pantelleria è costituita dai venti di tramontana e maestro, ma anche i venti dal 4° quadrante rendono difficile la posizione dei bastimenti ormeggiati e la loro entrata in porto. In estate i venti predominanti sono lo scirocco ed il greco. Nel porto esistono due fanali a luce fissa. Uno a luce rossa si trova sulla punta San Leonardo visibile a miglia marine tre e serve di guida ai bastimenti per entrare in porto. L'altro a luce verde è situato in fondo al porto ed è visibile a circa due miglia e mezzo. Acqua potabile: non esiste alcuna presa d'acqua lungo le opere murarie del porto. I velieri si riforniscono con acqua di pozzo trasportata a bordo con barili dal centro del paese. I porti con i quali allora la marineria di Pantelleria aveva più frequenti contatti erano Porto Empedocle, Trapani, Marsala, Palermo, Napoli e Genova in Italia; La Goletta e Tunisi in Africa. Altri porti meno frequentati erano Algeri e quelli sulle coste libiche-egiziane. I generi commerciati consistevano in telerie e manufatti di cotone, vino, uva passa e capperi in salamoia. A quel tempo c’era anche un buon servizio postale marittimo, assicurato dai piroscafi della Compagnia della Navigazione Generale Italiana, che approdavano a Pantelleria quattro volte la settimana. Le linee funzionanti erano due: la Palermo-Tunisi e la Trapani-Porto Empedocle, ambedue con scalo a Pantelleria all’andata e al ritorno.

Orazio Ferrara Foto: il piroscafo Egadi in partenza da Tunisi verso Pantelleria

Cultura

Barbara Conti, food blogger per passione: dagli esordi a Giallo Zafferano alla RAI

Intervista a Barbara Conti la food blogger di Giallo Zafferano appassionata di Pantelleria e che conquista i suoi lettori con mestoli, sformati e sorrisi

Lo scorso 20 febbraio il blog di Barbara Conti compiva 8 anni di vita social, quando di social si parlava ancora con diffidenza, con poca comprensione del potenziale. E invece la nostra chef in gonnella ha saputo renderlo uno strumento di condivisione di tradizione e bontà.

da buona siciliana, si è avvicinata ai fornelli all’età di 11 anni, come si faceva un tempo, acquisendo sapori, manualità e soddisfazione in quello che si produce. Nata in uno dei luoghi più caratteristici della Sicilia, Scicli, la nostra narratrice del gusto ha segnato un percorso per la cucina regionale, fatto di conservazione della tradizione e della storia, unito all’evoluzione indomabile dei tempi attuali.

Nata in uno dei luoghi più caratteristici della Sicilia, Scicli, la nostra narratrice del gusto ha segnato un percorso per la cucina regionale, fatto di conservazione della tradizione e della storia, unito all’evoluzione indomabile dei tempi attuali.

Il suo sorriso è l’ingrediente maggiore del suo successo, la capacità narrativa è il collante del suo pubblico sempre più vasto, la sua generosità nel condividere i suoi segreti in cucina la chiave di volta.

Seguendo la molteplicità dei suoi impegni in tutta la regione con ospitate televisive, presentazione di festival internazionali, come quello di Taormina e moltissimo altro ancora, siamo rimasti colpiti anche dal suo essere infaticabile. Così abbiamo voluto conoscerla meglio, magari, carpendo anche qualche segreto della sua notorietà.

Anni fa è stata a Pantelleria che l’ha catturata e affascinata, così da indurla molto spesso a realizzare piatti tipici panteschi, per il suo blog: dai ravioli, alle mustazzola, dall’insalata pantesca, al cous-cous.

Come nasce la sua passione per la cucina? “Nasce dove nascono le cose più vere: in famiglia. La cucina, per me, è sempre stata un alfabeto di profumi e gesti, un modo per dire “ti voglio bene” senza parlare.

“Da bambina guardavo mia madre e mia nonna muoversi tra pentole e farine come due custodi di un sapere antico: ogni movimento aveva un senso, ogni aroma una storia.

E poi c’erano quei giorni speciali, quando arrivava mio zio, che era prete. In casa cambiava l’aria: mia nonna iniziava i preparativi con giorni d’anticipo, tirava fuori il suo taccuino consumato — quello dove annotava solo gli ingredienti e forse le quantità, perché una volta i procedimenti non si scrivevano, vivevano nella memoria delle mani — e cominciava a immaginare il pranzo come si immagina una festa.

“Io potevo solo guardare da lontano. Dall’apparecchiare la tavola con le tovaglie di lino fino ad apparecchiare con il servizio “Buono” delle grandi occasioni, era un rito scandito da tempi lenti

Anni dopo, facendo l’agente immobiliare, ho imparato a conoscere il territorio stanza dopo stanza, cucina dopo cucina. Ogni casa aveva un odore diverso, un racconto diverso, un modo unico di preparare il pane, il sugo, la domenica. È lì che ho capito che la mia terra parla attraverso la tavola.

Oggi, quando cucino o scrivo una ricetta, sento di aprire quelle stesse porte: le case che ho visitato, le donne che ho osservato, le memorie che ho respirato.

“La mia passione nasce lì, in quell’intreccio di vita, territorio e amore che continua a lievitare dentro di me.”

Parliamo della sua collaborazione con Giallo Zafferano ”

Nel 2018 ottengo l’attestato ufficiale di food blogger e apro Fantasia in Cucina, entrando nella rete di GialloZafferano.

Da allora il blog diventa il mio laboratorio creativo: uno spazio dedicato alla cucina siciliana, alle ricette di famiglia e alla divulgazione gastronomica.

L’ingresso a Giallo Zafferano consolida la mia presenza digitale, mi permette di raggiungere un pubblico nazionale e di sviluppare competenze avanzate in scrittura editoriale, fotografia food, SEO e storytelling culinario.

“Nel 2018 ricevo l’attestato di food blogger e apro Fantasia in Cucina, il mio primo spazio pubblico di racconto e condivisione. Entrare nella rete di Giallo Zafferano segna un passaggio decisivo: da semplice custode delle ricette di famiglia divento narratrice della mia terra, intrecciando memoria, territorio e quotidianità.

“Il blog cresce con me, trasformandosi in un laboratorio vivo dove sperimento linguaggi, fotografie, storie e sapori. È lì che affino la mia voce, costruisco una comunità e imparo a unire tecnica e sentimento, SEO e tradizione, professionalità e radici. Fantasia in Cucina diventa così il luogo in cui la cucina siciliana non è solo ricetta, ma racconto, identità e incontro.“

L’occasione dei social: come si è presentata e come l’ha accolta? “I social non li ho cercati, li ho incontrati. All’inizio erano un modo per condividere ricette con amici e parenti. Poi ho capito che potevano diventare un ponte: tra me e chi ama la cucina siciliana, tra tradizione e innovazione, tra memoria e contemporaneità.

L’occasione dei social: come si è presentata e come l’ha accolta? “I social non li ho cercati, li ho incontrati. All’inizio erano un modo per condividere ricette con amici e parenti. Poi ho capito che potevano diventare un ponte: tra me e chi ama la cucina siciliana, tra tradizione e innovazione, tra memoria e contemporaneità.

“Li ho accolti con curiosità, con rispetto e con la consapevolezza che, se usati bene, possono creare comunità e cultura.”

E’ presente in moltissimi eventi in Sicilia, tra i più importanti. Come accoglieva gli inviti? Si sarebbe mai immaginata una tale esplosione di notorietà? ”

Negli ultimi anni la mia presenza agli eventi gastronomici in Sicilia è cresciuta in modo spontaneo, quasi sorprendente. All’inizio accoglievo ogni invito con lo stupore di chi vede aprirsi porte che non aveva mai immaginato.

“Non pensavo che la mia passione, nasco Agente Immobiliare e conoscitrice del territorio, potesse diventare un lavoro e che potesse risuonare così lontano, né che il mio nome potesse diventare un punto di riferimento per tante realtà del territorio.

Dal 2018 entro a far parte, a titolo onorario, dell’APCI – Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Iblei come food blogger. Con il tempo questo legame si rafforza fino a trasformarsi in un impegno attivo: da tre anni ricopro la carica di Segretario Provinciale APCI e faccio parte del direttivo, contribuendo alla crescita culturale e professionale della comunità culinaria iblea.

“È un ruolo che vivo con responsabilità e gratitudine, perché significa essere parte di una famiglia che custodisce e valorizza la tradizione gastronomica della mia terra.

Quest’anno, dopo un ciclo intenso di eventi che a maggio mi ha portata nei comuni della mia provincia, il mio percorso si è ampliato ancora. Da luglio ho continuato a raccontare la Sicilia attraverso gli appuntamenti di Scily Food Vibes, viaggiando da un capo all’altro dell’isola. Un’esperienza resa possibile grazie alla fiducia del Presidente Regionale dei Cuochi Siciliani, Rosario Seidita che ha creduto nella mia capacità di narrare il territorio con autenticità e passione.

“Gli inviti li ho sempre accolti con gratitudine, quasi con un senso di meraviglia. Ogni evento era una porta che si apriva su un pezzo diverso della mia Sicilia. Dal Festival del Pesce Azzurro e del Tonno in Tonnara a Marzamemi, dove ho avuto il privilegio di dialogare con chef e personalità come Lina Campisi, Massimo Giaquinta, Giovanni Fichera, Maurizio Urso, Bianca Celano e Accursio Craparo, alle serate in cui, sui palchi di paese, facevo preparare la pasta fresca locale con il “pettine” ai sindaci — momenti che sembravano piccole scene di teatro popolare, piene di sorrisi e di umanità.

Poi il Cous Cous Fest, le manifestazioni istituzionali della Federazione Italiana Cuochi, gli incontri con produttori, pescatori, donne di cucina che custodiscono saperi antichi.

“Il primo Gran Galà delle Lady Chef che si sono riunite per la prima volta dalla nascita del comparto a Palermo che ho avuto l’onore e la gioia di presentare. E da ultimo un convegno sulla testa di Turco il dolce identitario di Scicli, città dove vivo che ho raccontato e poi portato anche in tv, sui Rai tre, durante la prima puntata di un nuovo format. Ogni palco è stato un’occasione per raccontare la mia terra, ma anche per ascoltarla attraverso le voci di chi la vive ogni giorno.

Immaginarmi tutto questo? No. Io volevo solo condividere la cucina che amo, quella che profuma di casa e di memoria. Il resto è arrivato come un’onda: forte, bella, sorprendente. Un’onda che non ho mai cercato, ma che ho imparato ad accogliere con il cuore aperto.”

Lei è stata diverse volte in TV, anche ultimamente. Vuole parlarci delle esperienze televisive? “La TV è un mondo diverso: entri in studio e senti subito quell’energia particolare, fatta di luci, tempi serrati, sguardi che si incrociano dietro le telecamere. È un ritmo che ti chiede prontezza, ma che allo stesso tempo ti accende qualcosa dentro.

Lei è stata diverse volte in TV, anche ultimamente. Vuole parlarci delle esperienze televisive? “La TV è un mondo diverso: entri in studio e senti subito quell’energia particolare, fatta di luci, tempi serrati, sguardi che si incrociano dietro le telecamere. È un ritmo che ti chiede prontezza, ma che allo stesso tempo ti accende qualcosa dentro.

“Ogni volta che vado in onda porto con me la mia Sicilia: non solo i suoi sapori, ma il modo in cui li raccontiamo, la memoria che custodiamo nei gesti.

La mia prima esperienza, tre anni fa, è stata su RAI 3, con a pasta ca muddica atturrata. Una ricetta semplice, quasi umile, ma capace di parlare di noi, della nostra cucina antispreco, di quella saggezza che nasce nelle case. Presentarla proprio in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare è stato un momento che ricordo con emozione: era come dare voce a un’eredità che non voglio si perda.

L’ultima volta, invece, ho portato in diretta la Testa di Turco di Scicli.

“Prepararla lì, davanti a tutti, è stato come aprire una finestra sulla mia città: un privilegio poter raccontare un dolce che non è solo una ricetta, ma un simbolo, un frammento di identità che parla di feste, di tradizioni, di comunità.

La televisione ti mette alla prova, sì, ma ti regala anche la possibilità di far arrivare queste storie lontano, nelle case di chi forse non ha mai sentito parlare di Scicli o della nostra cucina. Per me è questo il senso più profondo: trasformare un piatto in un racconto, e un racconto in un ponte tra la mia terra e chi ascolta”.

Sicuramente lei più nota del sindaco di Scicli — che salutiamo. Che effetto le fa essere popolare nel suo paese? “Mi fa sorridere. Scicli è casa, e a casa non sei mai una “personaggio”: sei Barbara, quella che conoscono da sempre. La popolarità lì assume un sapore diverso, più umano. Le persone ti fermano per raccontarti una ricetta della nonna, per chiederti un consiglio, per condividere un ricordo.

“È la parte più bella del mio lavoro.”

Sua madre che dice? “Mia madre è la mia prima critica, c’è stato un momento in cui ho fatto una campagna pubblicitaria per una nota catena di Supermercati in cui la mia visibiltà è stata massima e lei si rifiutava di accompagnarmi a fare la spesa, poiché all’interno dei supermercati girano i miei video e la gente mi fermava per chiedermi le ricette”.

Resta informato con il nostro canale WhatsApp

Ambiente

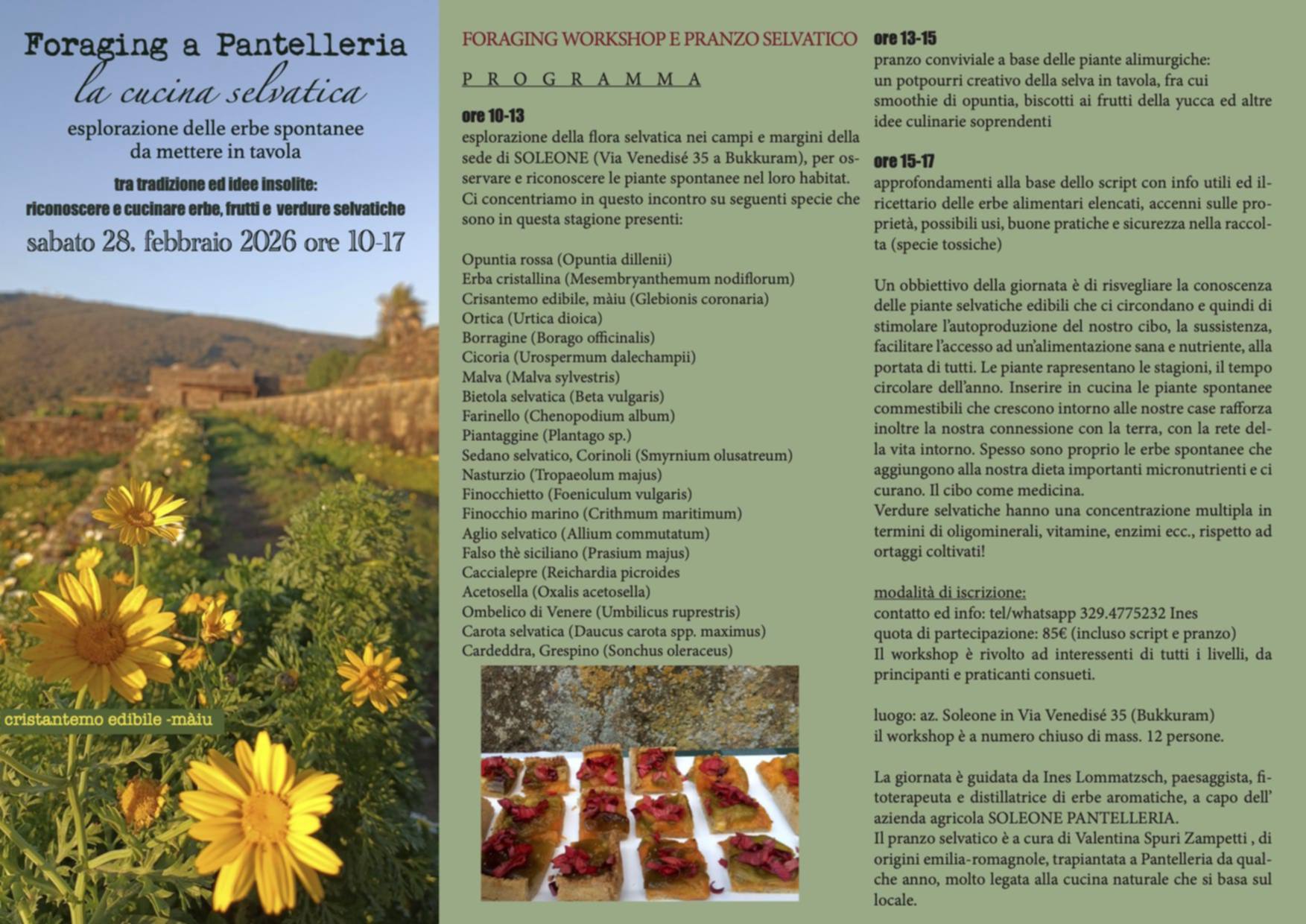

“Foraging a Pantelleria”: 28 febbraio workshop sull’uso culinario delle erbe selvatiche dell’isola

Sabato il 28. Febbraio si svolgerà il workshop “Foraging a Pantelleria“, dedicato al riconoscimento ed all’uso culinario delle erbe selvatiche commestibili dell’isola.

6L’evento è organizzato dall’azienda agricola “Soleone Pantelleria” che ospiterà il workshop. Uno dei principali obbiettivi della giornata è di stimolare la conoscenza delle piante selvatiche commestibili che ci circondano ed arricchire l’autoproduzione del nostro cibo con risorse disponibili a tutti, facilitando l’accesso ad un’alimentazione sana, nutriente e completa.

Per avere informazioni e conoscere le modalità d’iscrizione si prega di rivolgere alla titolare dell’azienda, Ines Lommatzsch (tel 329.4775232) oppure scrivere a studioinvento@gmail.com.”

Resta aggiornato con il canale WhatsApp

Cultura

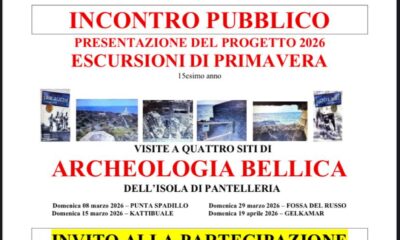

Pantelleria, 3 marzo presentazione progetto “Escursioni di Primavera 2026″ con visita a 4 siti di Archeologia Bellica”

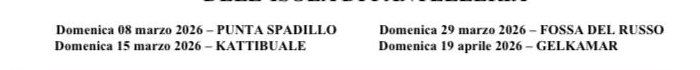

Martedì 3 marzo ore 18.00, presso i locali del Centro Culturale Vito Giamporcaro, si terrà la presentazione del progetto “Escursioni di Primavera” alla sua 15ª edizione, con visite a quattro siti di Archeologia Bellica.

L’interessante conferenza, organizzata dalla stessa associazione, è “propedeutica” alle uscite escursionistiche, affinchè si possano maggiormente apprezzare la preziosità e la bellezza di tanti piccoli scrigni di storia isolana.

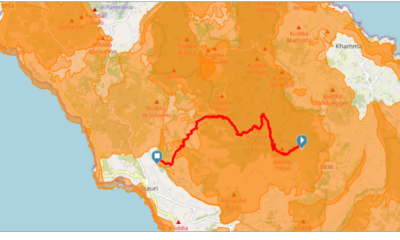

Con mappe alla mano, gli organizzatori del Giamporcaro vi accompagneranno in un viaggio, prima ancora del cammino, fatto di storia, curiosità e cultura programmate come di seguito.

Ecco la programmazione delle escursioni:

Ingresso libero.

Resta aggiornato con il nostro canale WhatsApp

-

Ambiente5 anni fa

Ambiente5 anni faAMP, a Pantelleria Insieme Live: zonizzazioni e Guardia Costa ausiliario. Gadir e il brillamento de Il Caldo

-

Personaggi4 anni fa

Personaggi4 anni faStasera 4 Ristoranti a Pantelleria, con Alessandro Borghese. Ecco chi sono

-

Ambiente4 anni fa

Ambiente4 anni faPantelleria, il PD segnala colorazione anomala e artificiale nella spiaggia del Lago di Venere

-

Pantelleria4 anni fa

Pantelleria4 anni faPantelleria a lutto per Giovanni Maddalena, il galantuomo del Conitro

-

Personaggi4 anni fa

Personaggi4 anni faPantelleria, è U Runcune il vincitore di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese

-

Cronaca4 anni fa

Cronaca4 anni faUltima Ora – Pantelleria. Identificata la donna morta per annegamento, il secondo suicidio in un mese

-

Capitaneria di Porto4 anni fa

Capitaneria di Porto4 anni faPantelleria, allarmanti condizioni meteo-marine nelle prossime 48/72 ore: onde 6 da metri

-

Pantelleria4 anni fa

Pantelleria4 anni faPantelleria, divieto di balneazione a Punta San Leonardo