Cultura

Il Castello di Pantelleria, dalle origini ad oggi – A cura di Santi Gnoffo

La struttura del Castello nel corso della storia

Cultura

Sold out a “Preistoria di Pantelleria, viaggio nel passato…” con prof. Cattani, firmata Centro Giamporcaro

Il Centro Culturale Vito Giamporcaro, uno dei motori della cultura di Pantelleria ha registrato sold out, alla conferenza “Preistoria di Pantelleria, un viaggio nel passato per lo sviluppo turistico dell’isola”, dove protagonista era, oltre la nostra Pantelleria, il professor Maurizio Cattani, appassionato studioso dell’isola dalla sua preistoria, appunto.

L’evento, organizzato dal Centro Giamporcaro, nella persone del suo Presidente Anna Rita Gabriele, nella corte del Castello Medievale ha visto la partecipazione di istituzioni, come l’Ente Parco di Pantelleria, rappresentato dal Comm. Italo Cucci, dall’Assessore alla Cultura Adele Pineda,

La soddisfazione per la qualità dell’evento e la moltitudine di pubblico è stata altissima per il Presidente Anna Rita Gabriele che ci spiega “Questo tipo di manifestazioni culturali è stato sempre coltivato dal nostro Centro, anche presso i Circoli dell’isola e spesso con lo stesso Professor Cattani.

“Ma vedere il Castello così gremito è stato motivo anche di emozione. Così i miei ringraziamenti rinnovati per lo studioso, per quanti sono intervenuti e per il Comune per aver concesso l’uso dell’imponente dimora medievale.”

Ci racconta tutto sulla conferenza, Giovanni Bonomo, del direttivo del CCVG e regista di molte iniziative. Egli ha elogiato l’incredibile lavoro svolto dal Cattani, docente di Preistoria e Protostoria presso l’Università deli studi di Bologna.

Quando è arrivato il professor Cattani a Pantelleria? “Ben 29 anni fa. Noi eravamo della Lega Ambiente. L’ho preso con l’ape (il veicolo a tre ruote) e mi ha portato a Mursia. Però lì c’era anche Sebastiano Tusa. Questi aveva 37 anni, io 27: eravamo giovani.

Consideri che all’epoca dei 40 circoli di tutta la Sicilia, solo Pantelleria e Partinico avevano inviato una missiva illustrativa del patrimonio culturale locale.

“Noi, come lega ambiente, pulivamo le scogliere. Allora lui dice ‘ma senta, anziché pulire le scogliere, andiamo a cercare i Sesi?’ E abbiamo cominciato a cercare i Sesi, questo nel 94.

“Poi nel 95 è venuto il professore Tosi Maurizio, che era docente di Cattani, era un uomo incredibile: per esempio girava la Siberia con gli aerei per vedere le città fossilizzate. Questi mi dice ‘Se voi mi date un laboratorio, io porto dieci professori e cinquanta studenti.

“E così è cominciata la ricerca

“Ieri, per esempio, il professore Cattani ha fatto vedere questa città monumentale che abbiamo noi, e che ce l’abbiamo solo noi, una città così, in che condizioni. Ma lei sa che la politica e la burocrazia spesso non aiutano la cultura, ma ora finalmente questa è l’amministrazione la prima che ha speso i soldi per l’acropoli, per musealizzare, per sistemare una parte.

Ma bisogna investire anche ai Sesi e sul Castello”.

Comunque quello dell’acropoli è un importante segnale, anche per chi viene dopo, gli si ricorda, giusto? “Tutte le amministrazioni, anche quelle che verranno dopo, come dice lei giustamente, ogni anno anche il Castello, dove eravamo ospiti ieri con la conferenza, deve essere valorizzato, mantenuto in sicurezza, impiegati giovani per l’accoglienza dei visitatori, etc. Noi dobbiamo attrezzarci e rendere produttivo il patrimonio che abbiamo.

Il villaggio sesiota: cultura e sue contaminazioni.

Le visite turistiche dei faraoni d’Egitto

Ma tornando alla conferenza… “Il Prof. Cattani è una persona di grande disponibilità, sensibile e alla mano. Sono anni che scava a anni scava, lui è molto disponibile. Ha compiuto una spiegazione filologica molto chiara della cittadella sesiota sostenendo ‘è una città che ce l’avete solo voi nel mondo. Con delle mura, questo muro grande c’è sulla Pantelleria. Le abitazioni dove vivevano i sesioti. In esse abbiamo trovato le piastre di cottura, gli alari con il vasellame. E’ stato ricostruito cosa mangiavano all’età del Bronzo a Pantelleria. Lui infatti ci ha precisato, che questi mangiano sempre benissimo e molta caqrne: maiali o caprini, mucche, pesce. Era una società molto democratica: le case sono tutte uguali, fra ricchi e poveri c’è una differenza irrisoria, diciamo.

“Poi ha fatto vedere delle lance, una forma di fusione di una lancia dei faraoni. I faraoni abitualmente venivano gli egiziani qui.

“Ma anche asce della Bretagna, della Cornovaglia inglese. Quindi qua si incontravano queste persone.

“C’è un professore che si chiama Steve Van Matre e dice che Pantelleria è un’isola dove i continenti collidono, ma collidono anche le culture. I panteschi, per esempio, in una stanza abbiamo trovato 30 forme di fusione di asce. In tutta Sicilia ne hanno trovato 5. In un’altra stanza abbiamo trovato il 600% in più di forme di fusione trovate nell’intera Sicilia. Ma sono state trovate anche collane della penisola arabica.

“Questo significa che Quindi queste persone arrivavano qua viaggiando e poi si stabilizzavano.

“E poi stabilendosi qua con gli altri entravano in relazione. Quindi si costruì una comunità, diciamo. “

Ma ecco per esempio queste armi, queste collane e monili dove sono state rinvenute? Dentro il villaggio sesiota a Mursia, scavando. scavando nelle varie capanne si sono trovati reperti unici nel Mediterraneo, da queste parti, come bracciali in avorio bracciali in avorio, collane decorate in vetro color cobalto, con filamenti color oro.

Mi scusi, ma vogliamo ricordare o informare dove si trovano tutte queste preziosità culturali, storiche, sociali? “C’era una comunità di quattrocento anime attrezzate. Quando tu arrivavi, eri un viaggiatore, ti rifocillavano, poi dovevi dare qualche cosa, dovevi pagare per questo servizio. Ecco com’è iniziata la varietà del tesoretto degli antichi panteschi sesioti. Tutta questa roba bellissima sta nei magazzini, diciamo… perché non abbiamo un museo. Anzi lo avremmo ma nel 2004, poi per lavori di ampliamento l’hanno chiuso da ventun anni e mai più riaperto.

“Il museo del 2004 era dotato di cartine, reperti, abbiamo tanti reperti.

“Ora, una piccola parte è stata esposta al Museo Vulcanologico, vasellame, asce.

“Però, una gran parte, siamo costretti a tenerle nei magazzini, ma noi queste cose le dobbiamo mettere a regime, diciamo.

Certo, certo. Beh, abbiamo un patrimonio pazzesco e che non viene utilizzato e messo a disposizione dell’umanità? “Esatto, purtroppo! ma almeno adesso l’amministrazione ha messo dei soldi finalmente all’Acropoli. E’ un buon primo passo.

“Ci ha fatto molto piacere l’intervento dell’assessore Pineda, prima non venivano mai.

“E c’era pure Italo Cucci del Parco.

“C’era anche il club alpino, l’Associazione Aeronautica Militare. Insomma segnali di partecipazione e condivisione degli intenti da più direzioni”.

Sicuramente il Centro Giamporcaro organizzerà altri eventi simili che consentono la conoscenza e l’avvicinamento ad una storia e a preistoria incredibili di un isola ricca come uno scrigno di bellezza, cultura inesauribili.

Cultura

“Forme d’Arte Pantesche”, al Castello doppia mostra del Centro Giamporcaro

Cinque artisti squisitamente panteschi in mostra dal 20 luglio, presso il Castello

Dai quadri alle foto, le arti figurative di Pantelleria in una mostra suggestiva di 5 artisti isolani

Il Centro Culturale Vito Giamporcaro, domenica 20 luglio, dalle ore19.30, presso il Castello Medievale di Pantelleria, inaugura “Forme d’Arte Pantesche”, dove la pittura si sposa con la fotografia in un magico abbraccio artistico tutto pantesco.

Sarà presente la Presidente del CCVG, Anna Rita Gabriele.

I pittori che espongono sono: Luigina Gabriele, Camilla Ganci, Daniele Baiamonte e Salvatore Bernardo.

Il fotografo è Francesco V. Ferrandes,

Durata dell’esposizione

Così, nuovamente il Castello dell’isola vedrà in scena una delle tante e variegate iniziative del Centro Culturale Giamporcaro,

da Domenica 20 Luglio a Venerdì 08 Agosto 2025 per la mostra di quadri, fino al 20 agosto mostra fotografica

Il Castello è aperto il Martedì e il Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

e il lunedì – mercoledì – venerdì dalle 17.30 alle 22.00

Cultura

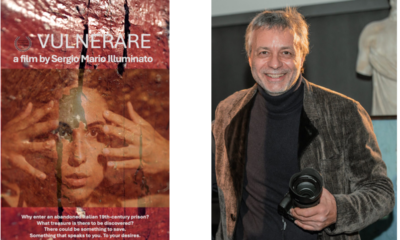

“Vulnerare” il corto di Sergio Illuminato al Festival del Cinema NYC. Intanto prepara riprese a Pantelleria”

VULNERARE approda al Festival of Cinema NYC – Il cortometraggio del regista siciliano Sergio Mario Illuminato trasforma due secoli di dolore in arte

New York, 1-10 Agosto 2025

Sei mesi dentro un carcere abbandonato. Celle vuote da trent’anni, muri scrostati, silenzio pesante.

Un gruppo di artisti italiani e di tecnici e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma entra dove

nessuno vuole stare e trova qualcosa di inaspettato: la bellezza nascosta nel dolore.

Ora, questa scoperta giunge fino in America: il cortometraggio ‘VULNERARE’, nato dall’ex-Carcere

Pontificio di Velletri, è stato selezionato dal Festival of Cinema NYC per rappresentare l’Italia. Questo

festival cinematografico è il solo della città supportato dal National Endowment for the Arts, dal New

York State Council on the Arts e dal New York City Department of Cultural Affairs. Globalmente, solo

cinque cortometraggi provenienti da paesi come USA, Germania, Spagna e Svizzera sono stati

selezionati insieme a ‘VULNERARE’.

Quando l’arte abita le ferite

L’ex-Carcere Pontificio di Velletri racconta una storia che attraversa i secoli. Costruito nell’Ottocento

sotto l’autorità papale, quando la Chiesa Cattolica governava gran parte dell’Italia centrale, questa

imponente struttura fungeva sia da tribunale che da centro di detenzione per quello che allora erano

gli Stati Pontifici. Per oltre un secolo ha ospitato prigionieri, ha assistito a processi, incarnando il

sistema giudiziario di un’epoca ormai passata.

Chiuso negli anni ’90 con la modernizzazione del sistema penitenziario italiano, l’edificio è rimasto

vuoto per tre decenni: un monumento dimenticato al potere istituzionale trasformato in reliquia.

Nel 2023, di fronte alla demolizione programmata, sembrava destinato alla cancellazione dalla

storia.

Ma prima che accadesse, pittori, fotografi, danzatori e musicisti, insieme a tecnici e studenti

dell’Accademia di Belle Arti di Roma ne hanno fatto casa. Per sei mesi hanno abitato celle decadenti

e corridoi bui, trasformando ogni angolo in un laboratorio creativo – trasformando gli spazi

abbandonati d’Italia in luoghi di resurrezione artistica.

Il risultato è “VULNERARE”: 13 minuti e 30 secondi che sfuggono a ogni definizione. Non è solo

cinema sperimentale, non è solo videoarte. È un viaggio nell’anima umana attraverso quello che il

regista siciliano Sergio Mario Illuminato chiama “Organismi Artistici Comunicanti”- opere vive che

cambiano, fermentano, si trasformano davanti agli occhi dello spettatore.

Questi elementi, come spiega lo psicologo di cinema Giulio Casini, “agiscono come lampi di colore

puro, permettendo ai mondi della pittura e della realtà di comunicare profonde pulsioni interiori”.

“Pareti, pavimenti, soffitti diventano tagli, ferite, faglie”, aggiunge lo storico dei media Bruno di

Marino. “I gesti coreografici e la materia pittorica si fondono in un’unica partitura visiva grazie al

montaggio chirurgico e ai giochi di luce.”

Vulnerabile dunque vivo

“Questo luogo non è solo un carcere abbandonato, ma una cattedrale contemporanea della

vulnerabilità”, dice Illuminato. “È un luogo di rinascita ed è l’arte che deve esprimere questa

trasformazione.”

Il film si chiude con una scritta incisa su una parete del carcere: “Vulnerabile dunque vivo, arte è

amare la realtà” e un messaggio: IOSONOVULNERABILE, che in codice morse viene nascosto nella

traccia audio del cortometraggio.

La metodologia di Illuminato, che lui chiama “CINEMA DELLA SOGLIA” della presenza e della

relazione, cattura l’autenticità delle emozioni attraverso improvvisazione e spontaneità. Niente

copioni, solo vita che accade.

Un cast che danza tra le macerie

Le coreografie di Patrizia Cavola e Ivan Truol della Compagnia Atacama, con Camilla Perugini e

Nicholas Baffoni, trasformano spazi claustrofobici in palcoscenici di libertà. La fotografia di Federico

Marchi e Roberto Biagiotti gioca con il passaggio dal bianco e nero del passato all’esplosione di colori

della rinascita. La colonna sonora di Andrea Moscianese e il sound design di Davide Palmiotto

accompagnano lo spettatore dalla drammaticità carceraria verso un orizzonte di possibilità creative.

Dalla performance al riconoscimento mondiale

Prima di diventare cinema, “VULNERARE” è stato esperienza dal vivo. Migliaia di visitatori hanno

attraversato l’ex-carcere, poi in anteprima EUROPEA all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, poi al

Museo di Villa Altieri a Roma. Ogni volta la stessa scoperta: la vulnerabilità come forza, non come

debolezza.

“Aprire quei faldoni impolverati significa far scorrere agli spettatori una storia personale forse

perduta per sempre“, scrive il critico cinematografico Sergio Battista. “Un corto che cerca di aprire

un canale comunicativo con i contemporanei parlando di memoria e di luoghi dove questa memoria

si è condensata.”

Su un muro del carcere c’è scritto: “I tagli sulla pelle non sono un’illusione non guariscono più”.

Parole che suggellano come la realtà impatti nella vita senza chiedere permesso, lasciando segni

indelebili. Ma anche come questi segni possano diventare arte.

Dall’Italia al mondo

Il Festival of Cinema NYC rappresenta l’approdo internazionale di un progetto:

IOSONOVULNERABILE, che ha già cambiato il modo di guardare agli spazi abbandonati. In un’epoca

di muri che dividono e luoghi dimenticati, “VULNERARE” offre una risposta concreta: l’arte come

strumento di trasformazione, la vulnerabilità come generatrice di bellezza.

Il cortometraggio partecipa alla sezione competitiva dal 1 al 10 agosto 2025, portando in America

una voce italiana che parla al mondo intero. Perché “VULNERARE” non racconta solo la storia di un

carcere diventato cattedrale dell’arte: racconta la storia di tutti noi, esseri vulnerabili che attraverso

la creatività trasformano le ferite in bellezza.

Sergio Mario Illuminato sta già preparando il suo film d’esordio “La soglia di Basalto”, che verrà

girato nel 2026 nell’isola di Pantelleria, Sicilia.

-

Ambiente4 anni ago

Ambiente4 anni agoAMP, a Pantelleria Insieme Live: zonizzazioni e Guardia Costa ausiliario. Gadir e il brillamento de Il Caldo

-

Personaggi4 anni ago

Personaggi4 anni agoStasera 4 Ristoranti a Pantelleria, con Alessandro Borghese. Ecco chi sono

-

Ambiente4 anni ago

Ambiente4 anni agoPantelleria, il PD segnala colorazione anomala e artificiale nella spiaggia del Lago di Venere

-

Pantelleria4 anni ago

Pantelleria4 anni agoPantelleria a lutto per Giovanni Maddalena, il galantuomo del Conitro

-

Personaggi4 anni ago

Personaggi4 anni agoPantelleria, è U Runcune il vincitore di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese

-

Cronaca4 anni ago

Cronaca4 anni agoUltima Ora – Pantelleria. Identificata la donna morta per annegamento, il secondo suicidio in un mese

-

Capitaneria di Porto4 anni ago

Capitaneria di Porto4 anni agoPantelleria, allarmanti condizioni meteo-marine nelle prossime 48/72 ore: onde 6 da metri

-

Pantelleria4 anni ago

Pantelleria4 anni agoPantelleria, divieto di balneazione a Punta San Leonardo