Ambiente

L’altra faccia dell’Etna: la cenere vulcanica tra risorsa e rischio – Parte Prima

Nell’ultimo mese l’Etna si è esibito in 14 eruzioni parossistiche, fotografate e diffuse in tutto il mondo, tra euforia e stupore. Non possiamo dimenticare che la Nasa, il 3 marzo 2021, ha scelto la foto dell’Etna di un giovane palermitano come Astronomy picture of the day (foto astronomica del giorno). E nemmeno che qualche giorno prima, il 18 febbraio 2021, il satellite della missione Sentinel-2 di Copernico ha omaggiato la Sicilia con uno scatto eccezionale del vulcano ripreso dallo spazio, pubblicato nel sito ufficiale dell’Esa (Agenzia spaziale europea). Per non parlare poi delle innumerevoli e spettacolari foto che hanno conquistato il web, scattate da cittadini e appassionati travolti dal fascino, a volte inquietante, di questo maestoso vulcano.

Ma quello di cui vogliamo parlarvi oggi è l’altro aspetto della vicenda, l’altra faccia dell’Etna che, tra scosse di terremoto ed emissione di ceneri, sta mettendo a dura prova la vita (e i nervi) dei suoi cittadini.

I paesi adagiati alle sue pendici hanno iniziato a tingersi di colori cupi: il grigio scuro e il nero della cenere vulcanica ha sostituito la ricca tavolozza dei caldi colori siciliani, trasformando il paesaggio in una buia foto in bianco e nero quasi d’altri tempi. Strade, tetti, terrazzi, addirittura alcune spiagge, sono stati ricoperti da uno spesso strato di cenere. Il vulcano (con le sue alte e imponenti fontane di lava e colonne eruttive) ne produce una quantità elevatissima ad ogni suo respiro ed essa si posa inesorabilmente su ogni elemento naturale e artificiale. E proprio queste ceneri hanno iniziato a creare seri problemi ai cittadini a causa del forte impatto sul territorio.

Vediamo quindi più da vicino come vengono prodotte, da cosa sono composte e quali gli effetti della ricaduta e dell’accumulo sul territorio in termini di ambiente e salute.

Cosa sono esattamente le ceneri vulcaniche e come si formano? Per ceneri vulcaniche si intendono le particelle solide emesse durante l’attività vulcanica esplosiva. Ma vengono classificate tali solo i prodotti che hanno diametro inferiore a 2 mm. Esse si formano quando il magma, risalendo il condotto vulcanico verso la superficie terrestre, si frammenta in pezzi di dimensioni varie (processo che prende il nome di frammentazione) a causa della liberazione dei gas in esso contenuti (processo di essoluzione).

Le ceneri dell’Etna vengono generate durante i due tipi di attività esplosiva che caratterizzano il vulcano: le eruzioni di breve durata (quelle parossistiche dell’ultimo mese), la cui fenomenologia eruttiva dura 2-3 giorni, e le eruzioni di lunga durata, quelle la cui attività continua per settimane o addirittura mesi.

Gli episodi parossistici sono quindi i principali responsabili della formazione della grande quantità di cenere che si sta osservando nelle ultime settimane. Essi si verificano nei quattro crateri sommitali (Cratere di nord-est, Voragine, Bocca Nuova e Cratere di sud-est) durante le esplosioni stromboliane che, sempre più frequenti e intense, evolvono al parossismo di esplosioni violente e alte fontane di lava.

La cenere e i prodotti più grossolani, a seconda dell’intensità dell’esplosione, sono trasportati verso l’alto dai gas caldi e risalgono l’atmosfera formando la colonna eruttiva sopra il cratere. Tale nube, spostata lateralmente dai venti, lascerà cadere a terra i prodotti di dimensioni via via più piccole man mano che ci si allontana dal cratere. Le ceneri, che rappresentano quindi le particelle più piccole e leggere, possono rimanere nell’atmosfera per giorni o addirittura anni ed essere trasportate a migliaia di chilometri dalla bocca eruttiva. Ricordiamo infatti che la settimana del 22-28 febbraio 2021 (nella quale si si sono verificati tre episodi parossistici di straordinaria entità) il particolato vulcanico dell’Etna (con dimensioni fino a 10 micron) è stato osservato nei vetrini aerobiologici di monitoraggio dell’aria eseguiti dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) non solo in Sicilia, Calabria e Basilicata ma anche in numerose altre regioni del centro (Umbria, Abruzzo, Marche, Sardegna) e del nord Italia (Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna).

Di cosa sono fatte le ceneri dell’Etna? In linea generale, le ceneri di origine vulcanica sono composte da micro-cristalli di minerali ricchi in elementi chimici. Quelli maggiormente presenti sono sodio, potassio e calcio, quelli presenti in minori quantità sono ferro, litio, silice e alluminio. Ci sono poi moltissini elementi in traccia, tra cui si annoverano minime anche oro e platino.

Alcuni studi geochimici fatti negli ultimi anni, che hanno preso in considerazione le emissioni gassose dei maggiori vulcani attivi della Terra, hanno sottolineato come l’Etna produca e immetta nell’atmosfera una quantità incredibile di metalli, molto maggiore rispetto a quella prodotta dagli altri vulcani attivi dell’intero globo terrestre. L’Etna, infatti, emette circa il 16% dei metalli pesanti vulcanici globali (tra cui spiccano nichel, cadmio e piombo) e il 19% dei metalli alcalini (inclusi sodio, potassio e litio). Circa il 5% di questi elementi viene, inoltre, prodotto durante i periodi di quiescenza (cioè quando sembra non essere in attività) attraverso il pennacchio di gas costantemente emesso dai crateri sommitali.

Gran parte degli elementi immessi nell’atmosfera viene trasportata dalle ceneri vulcaniche in forma solida (nei micro-cristalli che si formano sulla superficie dei granuli) o viene distribuita nell’ambiente come aerosol (un tipo di colloide in cui un liquido o un solido sono dispersi in un gas).

(Nella seconda parte che pubblicheremo domani saranno approfonditi gli effetti positivi delle ceneri vulcaniche sull’ambiente e i potenziali rischi per la salute dell’uomo).

(Credit immagine: Ansa)

(Informazioni scientifiche tratte da vari studi e scritti dell’INGV di Catania, osservatorio etneo, in particolare dei ricercatori Daniele Andronico e Salvatore Giammanco )

Giuliana Raffaelli

Ambiente

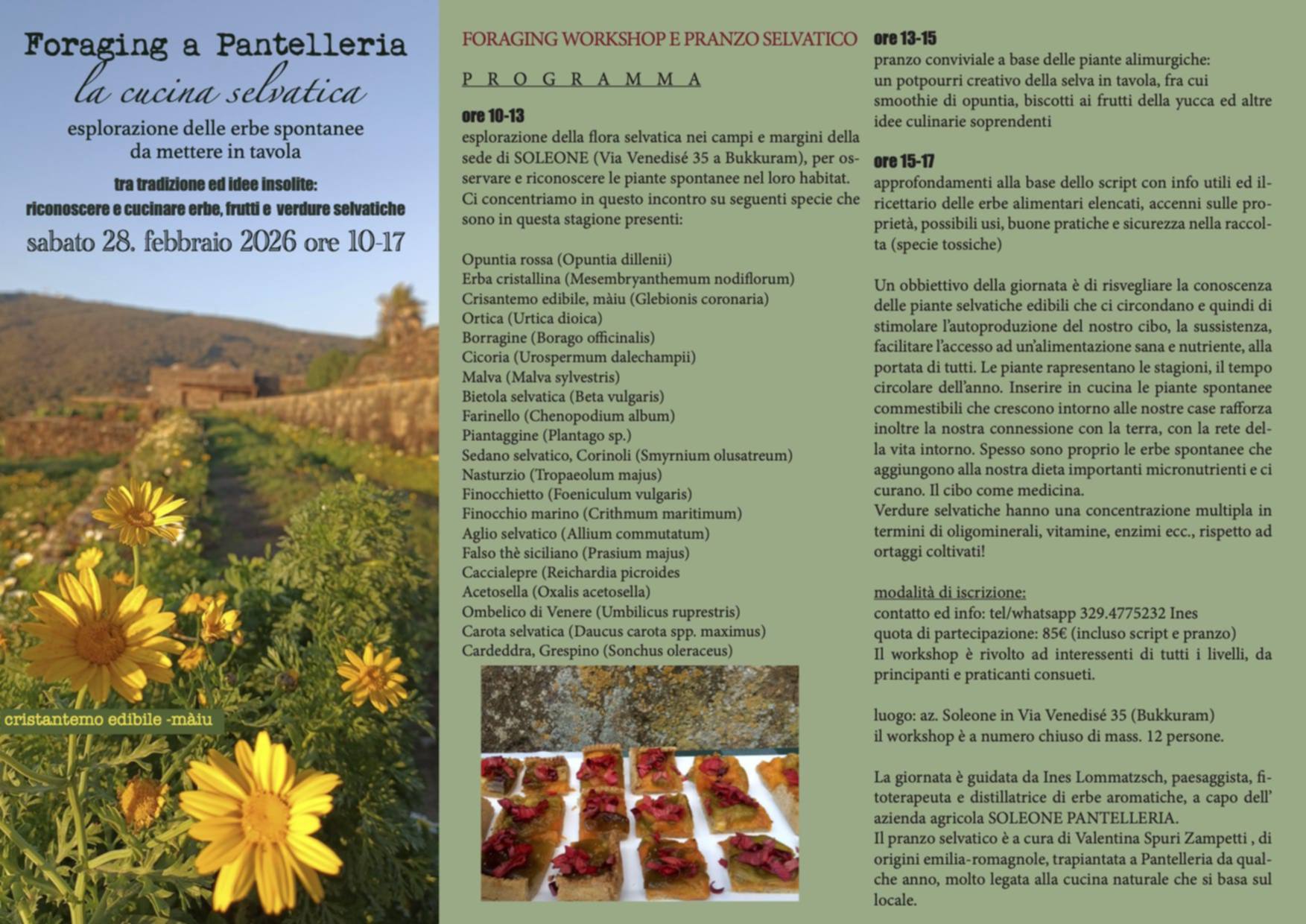

“Foraging a Pantelleria”: 28 febbraio workshop sull’uso culinario delle erbe selvatiche dell’isola

Sabato il 28. Febbraio si svolgerà il workshop “Foraging a Pantelleria“, dedicato al riconoscimento ed all’uso culinario delle erbe selvatiche commestibili dell’isola.

6L’evento è organizzato dall’azienda agricola “Soleone Pantelleria” che ospiterà il workshop. Uno dei principali obbiettivi della giornata è di stimolare la conoscenza delle piante selvatiche commestibili che ci circondano ed arricchire l’autoproduzione del nostro cibo con risorse disponibili a tutti, facilitando l’accesso ad un’alimentazione sana, nutriente e completa.

Per avere informazioni e conoscere le modalità d’iscrizione si prega di rivolgere alla titolare dell’azienda, Ines Lommatzsch (tel 329.4775232) oppure scrivere a studioinvento@gmail.com.”

Resta aggiornato con il canale WhatsApp

Ambiente

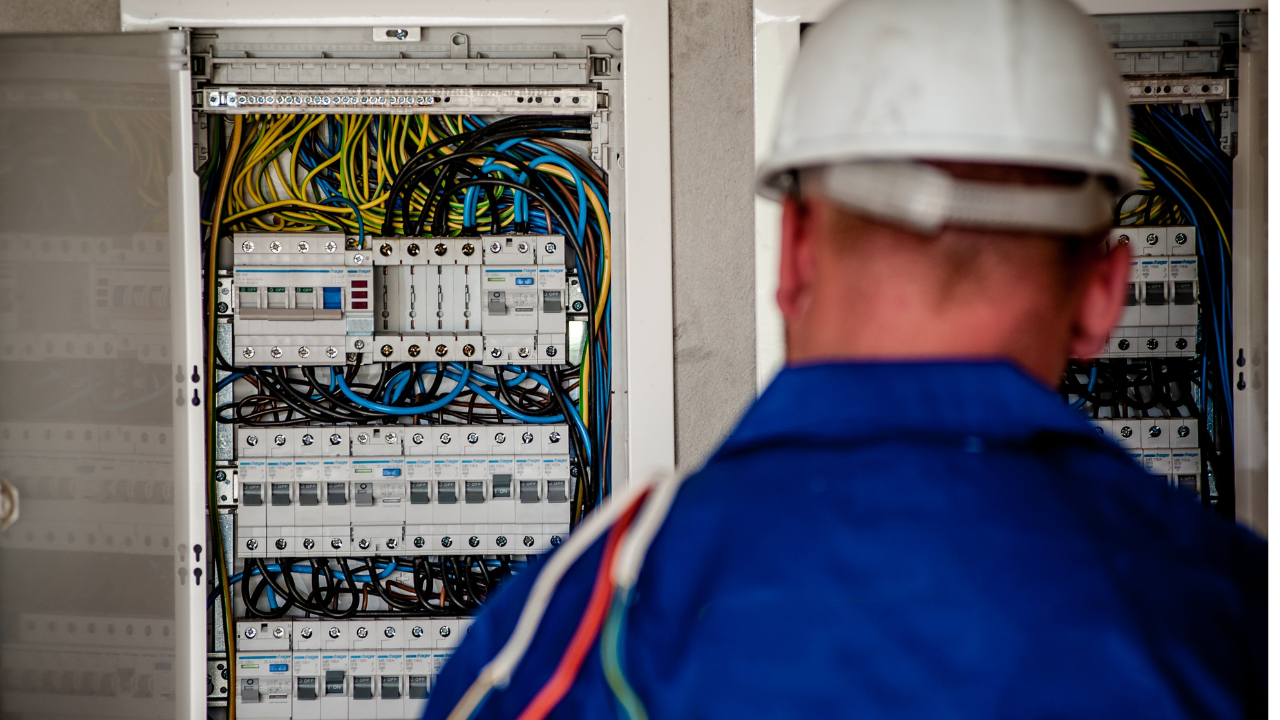

Pantelleria, altro black out programmato per il 27 febbraio. Ecco dove

La Società SMEDE rende noto che per inderogabili necessità di servizio dalle ore 08.30 alle ore 13.30 di Venerdì 27 Febbraio 2026

Verrà sospesa l’erogazione dell’energia elettrica nelle seguenti zone:

• Mordomo

• Via della Roccia

• Via del basalto

• Via delle Zabbare

Resta aggiornato con il nostro canale WhatsApp

Ambiente

Pantelleria, Presentazione delle costituende Comunità Energetiche Comunali (CER)

Il Sindaco comunica alla cittadinanza che, in data martedì 24-02-2026 alle ore 15, presso l’aula consiliare del Comune di Pantelleria, verranno presentate le due costituende Comunità Energetiche Comunali (CER). Tale strumento permetterà di gestire la produzione e la distribuzione di energia rinnovabile sul territorio comunale, garantendo al contempo un reddito energetico a coloro che decideranno di aderire. Le Comunità Energetiche Comunali rappresentano un valido strumento volto a contrastare gli sprechi di energia, ponendo al centro della transizione ecologica il cittadino, che diventa parte attiva e integrante del processo di sviluppo sostenibile dell’isola. Nel corso della seduta verrà illustrato nel dettaglio il funzionamento delle CER, con particolare riferimento ai benefici fiscali previsti e alle modalità di costituzione e partecipazione, al fine di favorire la più ampia informazione e adesione da parte della cittadinanza.

Resta aggioranto con il nostro canale WhatsApp

-

Ambiente5 anni fa

Ambiente5 anni faAMP, a Pantelleria Insieme Live: zonizzazioni e Guardia Costa ausiliario. Gadir e il brillamento de Il Caldo

-

Personaggi4 anni fa

Personaggi4 anni faStasera 4 Ristoranti a Pantelleria, con Alessandro Borghese. Ecco chi sono

-

Ambiente4 anni fa

Ambiente4 anni faPantelleria, il PD segnala colorazione anomala e artificiale nella spiaggia del Lago di Venere

-

Pantelleria4 anni fa

Pantelleria4 anni faPantelleria a lutto per Giovanni Maddalena, il galantuomo del Conitro

-

Personaggi4 anni fa

Personaggi4 anni faPantelleria, è U Runcune il vincitore di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese

-

Cronaca4 anni fa

Cronaca4 anni faUltima Ora – Pantelleria. Identificata la donna morta per annegamento, il secondo suicidio in un mese

-

Capitaneria di Porto4 anni fa

Capitaneria di Porto4 anni faPantelleria, allarmanti condizioni meteo-marine nelle prossime 48/72 ore: onde 6 da metri

-

Pantelleria4 anni fa

Pantelleria4 anni faPantelleria, divieto di balneazione a Punta San Leonardo