Cultura

A Bummula, un oggetto antico come la storia della nostra Terra

A Bummula Pensu a quantu aiu statu maniatu e furriatu ri menzu munnu, e a quanta acqua frisca a passatu ri stu me mussu tunnu, assai sunu chiddi ca aiu fattu arricriari, ma prima di lu pani nun mauna scuddari. Pensu a quanti carritteri, campagnoli e tanta genti, stanchi e surati, nta li iunnati di cauru punenti, s’ alippaunu nto me mussu di crita e nta giru di tri sacunni ci tunnava la forza di la vita… Oggi con il mio amico Gioele di Milano parleremo di un recipiente della tradizione ragusana che ha attraversato i secoli: il bummulu, o quartara. A Bummula e u Baruni…

U baruni che abitava nella mia Ragusa ibla… si era alzato presto quella mattina del 5 agosto del 1957. non riusciva a dormire. Forse il caldo afoso del sole del sud di agosto, che toglie il fiato e rende tutto appiccicoso, forse uno strano presentimento. Ma, a causa della sveglia non voluta, il barone era di cattivo umore, quasi ncazzusu. Chiamò le serve per farsi vestire, insultandole senza un motivo apparente, un po’ come le donne nel periodo del premestruo.

Ma gli insulti non calmarono quell’ inquietudine, quel nervosismo che lo rodeva da dentro. Vestito di tutto punto, si affacciò sul balcone del palazzo nobiliare di famiglia: palazzo che aveva visto nascere suo padre, suo nonno e prima ancora una lunga schiera di antenati che si perdevano nel tempo. Da lì riusciva a vedere tutte le casette dei suoi paesani, aggrappate disperatamente le une sulle altre, abitate prevalentemente da coloni, contadini, mezzadri, gente a cui la sua famiglia dava lavoro da secoli. Guardando oltre quelle casette arroccate le une sulle altre, dello stesso colore della terra, si vedevano delle terre piantate a olivi, giardini di arance con i loro frutti dorati, terre che si perdevano a vista d’occhio. Il barone rifletteva su quanti matrimoni di convenienza erano stati fatti per poter tenere integra, o magari aumentare, la roba, la proprietà terriera, i soldi, che ora erano arrivati a lui; a quanti figli secondogeniti erano stati mandati a studiare in convento per farsi frati o preti proprio per evitare ulteriori divisioni di beni.

Pensava anche a molti suoi antenati che avevano dato lustro al paese con i loro contribuiti alle scienze, alle arti, come – difatti – testimoniavano i vari busti disseminati nel paese e i vari nomi delle vie. Estendendo la visione oltre il suo piccolo quartiere, notava che tutto lo scibile umano era stato scoperto e generato da gente della sua risma, gente aristocratica, nobili signori, dal sangue blu. Don e Donna, gente che aveva studiato nelle migliori scuole. Non gente qualsiasi, gente del popolo, morti di fame, straccioni puzzolenti, abituati ad avere a che fare più con le bestie che con le persone. Eppure,

nonostante questo ordine naturale dei fatti, rafforzato dall’ evidenza delle cose, mantenuto per secoli, il suo mondo sembrava destinato a scomparire.

Il popolo – che agli occhi del barone appariva come la plebe – invece di essere riconoscente di tutto quello che aveva ricevuto e che continuava a ricevere (in particolare, lavoro, scienza ed arte), ora pretendeva che la gente come lui dovesse scomparire: a parer loro, infatti, erano tutti uguali!! Non deve stupire il lettore ciò che in realtà affermava in risposta il Barone: “Ma come fa un guardiano di porci ad essere uguale ad un conte? Egli, non potrà mai essere uguale, sia per educazione sia per cultura, ma soprattutto per intelligenza”.

La piazza degli Archi era divisa: da un lato i “plebei” gridavano che la terra apparteneva a chi la lavora, dimenticando del tutto il sangue ed il sudore che la famiglia del Barone aveva dovuto spargere per possedere quella terra. Dall’altro lato Il Barone rimaneva fermo nelle sue convinzioni: il voto di un avvocato non ha, e non potrà mai avere, lo stesso peso di quello di un contadino. Eppure, quest’ultimo si rendeva conto che tutto ciò era ormai inevitabile, e se ne amareggiava. “Chissà come degenererà il mondo”, pensava il Barone. E anche nel suo piccolo quartiere, Ibla 1 , che pareva aggrappato alla collina, cominciavano a vedersi le prime nuove case. Oltre a quelle casette decadenti, apparivano pian piano le prime abitazioni a più piani; in particolar modo, erano le case dei cosiddetti “nuovi arricchiti”, create da quest’ultimi ai tempi in cui sostenevano che tutti erano uguali, nessuno escluso, neanche il Barone.

Giorno dopo giorno, il Barone vedeva quei piccoli bottegai, dai modi rozzi ed interessati al vile denaro, arricchirsi sempre più, mentre lui cominciava a perdere terre, una dietro l’altra. Tutto questo pensava u baruni, e lo pensava guardando il brulichio di persone che passavano sotto il suo balcone… ma inaspettatamente Vanninu, u cammareri ro baruni, ri luntanu… (ma Giovanni, il cameriere del barone, da lontano…) esclamò… Voscenza voli viviri l’acqua frisca ra Bummula? (Vostra eccellenza vuole bere l’acqua fresca dalla Bummula?). Allora il barone si rilassò… pensando che ancora avrebbe goduto di quei privilegi per altri lustri… E così si sbottonò il panciotto, si allisciò i capelli unti e rientrò in casa, diretto all’armadio che custodiva i fucili da caccia. Prese la doppietta, in quanto pensò che la risposta potesse essere solo una. Scoreggiò sonoramente e si avviò a cacciare… per le sue tenute, godendo del presente senza pensare troppo al futuro incombente… La storia del bummulu, o quartara, È una storia che attraversa l’intera tradizione ragusana e siciliana. Anzi, la tipica anfora a due manici, oggi decorata, risale alla civiltà greca. L’etimologia del suo nome, infatti, è greca. Bombylios o bombyle, questi erano nomi onomatopeici, che di fatto riproducevano esattamente il suono del liquido, spesso vino che veniva versato al suo interno. Da dove viene il bummulu, la storia Il recipiente è fatto da un impasto di terracotta e sale, ed ha la capacità di mantenere la temperatura ottimale del liquido che si versa: acqua, vino o olio. La sua grandezza è pari a 55 cm, mentre la capienza della pancia del bummulu varia dai 16 ai 20 litri. Poi c’è una versione, diciamo così, tascabile che può contenere circa 8 litri. Come quasi tutti gli elementi della tradizione siciliana, esso veniva utilizzato negli ambienti più umili. I contadini o i pastori, oppure coloro che abitavano lontano da fonti d’acqua. Infatti, col bummulu l’acqua si prendeva alla fonte e si riportava a casa, a temperatura costante. Gli abitanti di alcune zone della nostra Etna erano abituati all’utilizzo delle quartare, soprattutto per il trasporto del vino.

1 Ibla, tanto tempo fa, era un paese a se stante, solo successivamente venne accorpato alla città nuova, formandosi in tal modo una sola identità: Ragusa.

All’inizio il bummulu non veniva decorato, poi man mano venne sostituto da recipienti in lamiera, perdendo la sua funzione. Inizia, però, una nuova vita per il bummulu. Diventa decisamente più piccolo ed inizia ad essere decorato con chiari riferimenti alla nostra terra. Scene di vita bucolica o festosa, cactus, mare e limoni, etc.

Da recipiente a strumento musicale Sembrerebbe che la storia del bummulu fosse finita qui, ma non è così! Infatti, il bummulu non ha solo il compito di trasportare liquidi. Esso, da secoli ormai, viene utilizzato come strumento musicale. Non vi è mai capitato di essere in qualche ristorante catanese e, mentre sorseggiate il vostro vino, entra un gruppo di suonatori tipici? Avete mai notato che spesso uno di loro suona, come se fosse un flauto, una specie di anfora colorata? Bene quello è il bummulu. La quartara deve essere vuota per poterla suonare. Si soffia dalla sua bocca e il suono che ne esce è cupo. Questo aspetto del recipiente nostrano è quello più legato alla tradizione. Si narra, infatti, che molti pastori delle montagne della nostra zona incantassero le ninfe suonando questo strumento, una volta finito di bere il vino all’interno.

U purpu co bummulu, ricetta nostrana L’ultima chicca del poliedrico recipiente nostrano riguarda la cucina catanese. Chi di voi ha mai cucinato il purpu co bummulu? Infatti, in questo caso serve proprio per cucinare al suo interno il polpo. Per i più curiosi di seguito la ricetta. Bisogna pulire bene i polpi, inserirli all’interno del bummulu, con pomodori pelati, vino bianco, sale, olio e peperoncino. Dopo aver tappato la quartara, scuoterla per amalgamare gli ingredienti e disporla sul fondo di un forno a legna, per circa 90 minuti. E poi godetevi il vostro polpo, una prelibatezza catanese doc! Chissà quanti di voi possiedono nel proprio salotto una piccola quartara decorata. Però, non tutti conoscono realmente la storia e le potenzialità del bummulu. Un recipiente che nei secoli ha avuto la forza di reinventarsi per rimanere eterno. La bellezza delle cose nostrane.

Presidente Accademia delle Prefi Salvatore Battaglia

Cultura

I racconti del vecchio marinaio pantesco. Rotta di collisione

Era una notte di mezz’estate, non ricordo di quale anno, e il Madonna di Trapani, dalla quercia solida, scivolava tranquillo verso le coste della Libia. Il mare era così calmo da sembrare una lastra di ossidiana liquida, che rifletteva le stelle con una precisione tale che a guardare metteva i brividi. Al timone c’era lui, il nostro capitano, don Vito. Come sempre non era di molte parole; il vento gli parlava abbastanza e lui sapeva rispondere stringendo o allentando le scotte. L’isola di Gerba era un’ombra scura bassa sulla dritta e un profumo di datteri e polvere arrivava a folate nell’aria calda. Il Madonna di Trapani trasportava vino di Pantelleria e sogni di fortuna, mentre l’equipaggio dormiva in coperta, cercando un filo di fresco in tutta quell’arsura. Oltre il capitano eravamo svegli io e il giovane mozzo che vegliava a prua e lottava disperatamente contro le sue palpebre calanti. All’improvviso, il silenzio della notte fu rotto non da un suono, ma da un’intuizione. Capitan Vito sentì il cambiamento nel respiro del mare. “C’è qualcuno” sussurrò Vito, più a sé stesso che a noi. Dal buio pesto, senza luci di posizione – per risparmiare olio o per troppa sicurezza – emerse una sagoma sottile. Era un piccolo veliero di Marsala, una lanciara veloce ma fragile, che tagliava la rotta del veliero pantesco con la precisione tragica di un appuntamento col destino. Il nostro capitano virò con tutta la forza che aveva nelle braccia (e ne aveva di forza!), ma il Madonna di Trapani era carico e anche il mare ha la sua inesorabile legge d’inerzia. Così il legno pantesco, duro come la pietra della sua isola, colpì, squarciandolo, il fianco della barca marsalese. Il fasciame spezzato emise come un gemito acuto, poi si sentì l’urlo disperato degli uomini dell’equipaggio. In una manciata di minuti l’acqua cupa del Canale di Sicilia inghiottì lo scafo marsalese, lasciando a galla solo pezzi di legno e teste che annaspavano nell’oscurità. “In mare non si lascia nessuno, nemmeno chi ti viene addosso” urlò capitan Vito ai suoi uomini, ormai tutti svegli e già ai posti di manovra. Le operazioni di salvataggio furono brevi e veloci. Numerose cime furono lanciate con precisione verso le ombre nell’acqua, nel mentre si calavano le scale di corda lungo la fiancata del Madonna di Trapani. Ad uno ad uno, sette marinai di Marsala, tremanti e zuppi d’acqua, furono tirati su. L’ultimo fu il loro capitano, un uomo anziano che piangeva a dirotto non per la paura, ma per la sua amata barca che ora riposava sul fondo sabbioso al largo dell’isola di Gerba. Quando padron Vito ebbe la

conferma che nessuno dei marsalesi risultava disperso e che solo qualcuno aveva riportato ferite leggere, i suoi occhi verdi, finallora cupi, si rischiararono di una luce che aveva il colore gioioso della posidonia sotto costa. Quando la prima luce dell’alba iniziò a tingere il cielo con larghe ditate di rosa, il Madonna di Trapani era di nuovo in rotta verso Tripoli. Intanto in coperta, i marinai panteschi dividevano fraternamente pane e sarde salate con i naufraghi. Padron Vito era ancora al timone, quando il capitano del legno marsalese gli si avvicinò e gli porse la mano, dicendo “E’ stato un errore del mio nostromo, grazie, capitano, per averci salvati”. Adesso l’odore forte del caffè, scaldato su un piccolo fornello a carbone, si mescolava all’odore di salsedine e di legno bagnato, mentre il discorso tra i due capitani continuava. “Non ha sentito il mare – disse il marsalese, con la voce incrinata dal rimorso di essersi troppo fidato del suo nostromo – Andava a lume di naso, convinto che la notte e il mare fossero solo nostri. Il Santa Rosalia era la mia casa. Trent’anni di navigazione… finiti in un gemito di legno rotto”. Capitan Vito non distolse lo sguardo dall’orizzonte, ma le sue mani allentarono leggermente la presa sulla barra del timone e disse “Il mare non è di nessuno perché non ha padroni e non conosce leggi. Noi marinai siamo soltanto passeggieri momentanei che chiedono il permesso di passare. I

l veliero

è nelle mani del suo capitano, ma il suo cammino è nelle mani del destino. Non darti quindi colpe

che appartengono al destino. Il mare dà e il mare toglie. Oggi ha tolto una barca, ma ha salvato il

sangue. E questo è l’unico guadagno che conta”, poi soggiunse, quasi scandendo le parole, “Ora sei

un capitano che deve riportare a casa sei padri di famiglia. Questo è il tuo carico, adesso. Ed è più

pesante e importante delle botti di vino marsala che avevi nella stiva”.

Si tacque e osservò con attenzione, per la prima volta, l’interlocutore. I suoi vestiti, prestati da un

marinaio pantesco, gli stavano larghi, facendolo sembrare ancora più fragile e oppresso.

Non

doveva essere affatto facile sopportare il peso della perdita in mare del veliero di cui aveva avuto il

comando. Pensò, per un istante, se tale sorte fosse toccata a lui e al suo Madonna di Trapani e

rabbrividì lungamente. E in quel momento ebbe compassione di tutti i marinai che correvano il

mare.

Poi don Vito chiamò il nostro nostromo a sostituirlo al timone, quindi si sedette su una bitta nel

mentre un marinaio gli portava una tazza di latta con del caffè amaro. Accanto aveva sempre il

capitano marsalese, che ora sembrava più sollevato e con anch’egli in mano una tazza di caffè

fumante.

I due sorseggiarono lentamente il caffè, senza parlare. A bordo s’era fatto silenzio, rotto

solo dal rollio ritmico del veliero pantesco, solido e rassicurante.

“Siete un uomo duro, capitano, – disse ad un tratto il marsalese – abituato a guardare in faccia la

realtà per quella che è e non per quella che si vorrebbe”.

“A Pantelleria, se non impari a guardare in faccia la realtà, la roccia ti mangia” rispose il pantesco,

poi con un gesto indicò un punto all’orizzonte, dove la costa libica iniziava a farsi vapore giallastro,

e continuò “Quando saremo a Tripoli consegnerò il mio carico e troverò un passaggio per voi su un

vapore postale. Arriverete a casa prima di quanto pensi. E quando sarai a Marsala, offri un bicchiere

di quello buono al mare, per ringraziamento”.

Il capitano marsalese sembrò raddrizzare la schiena e, per la prima volta da quando era stato

ripescato, non guardò più verso il basso “Lo farò, mio capitano. E dirò che il pantesco dagli occhi

verdi vede più lontano degli altri, anche quando non c’è luna”.

La tragedia era già diventata memoria e il viaggio, nonostante tutto, doveva continuare. Il veliero proseguì, portando con sé il peso leggero di due equipaggi e la consapevolezza che, in quella notte di mezz’estate, la Madonna di Trapani, quella del cielo, aveva davvero teso ancora una volta la sua miracolosa mano sopra le acque del Canale di Sicilia.

Orazio Ferrara

Resta aggiornato con il nostro canale WhatsApp

Cultura

Istruzione, da governo Schifani 100 mila euro per educazione alimentare

Il governo Schifani ha stanziato 100 mila euro per progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia.

L’intervento, contenuto in una direttiva dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, in attuazione della legge regionale di Stabilità 2026-2028, mira a diffondere una maggiore consapevolezza sull’origine e la qualità degli alimenti, a promuovere un corretto stile di vita e un equilibrato rapporto con il cibo tra gli studenti dell’Isola attraverso azioni di informazione e prevenzione, con il supporto di professionisti specializzati.

«Anoressia, bulimia e altri disturbi legati ad un rapporto distorto col cibo – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano – purtroppo registrano un esordio sempre più precoce tra i giovani. Si tratta di un fenomeno che non riguarda solo l’alimentazione, perché investe la sfera psicologica, relazionale e sociale degli adolescenti, incidendo profondamente sul loro benessere e anche sul percorso scolastico. Con questa misura, il governo Schifani ritiene fondamentale agire a partire dalle scuole, con azioni di educazione, prevenzione di comportamenti alimentari nocivi e promozione di uno stile di vita sano».

Il provvedimento, che consente alle scuole di beneficiare di un contributo massimo di 5 mila euro, prevede la possibilità di attivare consulenze specialistiche con nutrizionisti oppure organizzare percorsi formativi e laboratori rivolti a studenti, famiglie e personale scolastico. Le somme saranno assegnate in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse.

Le domande dovranno essere presentate via pec entro il 21 marzo all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.

Il provvedimento è disponibile a questo link.

Ultimo aggiornamento

Cultura

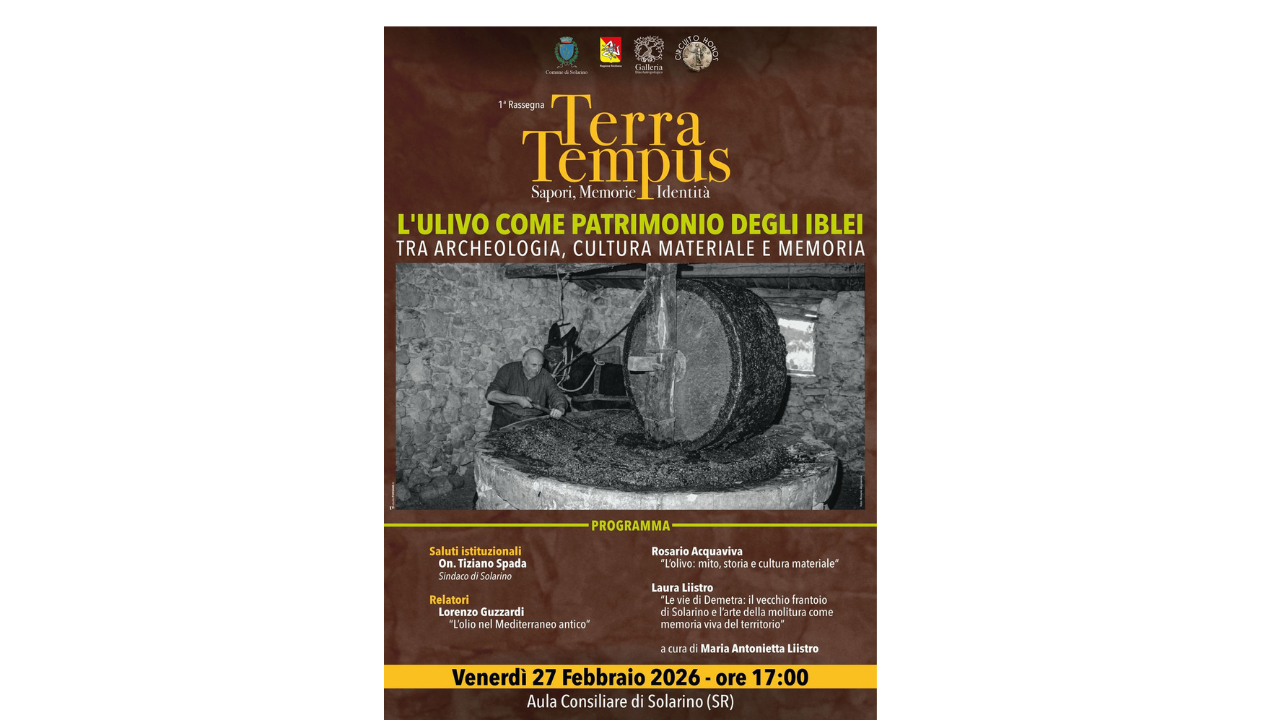

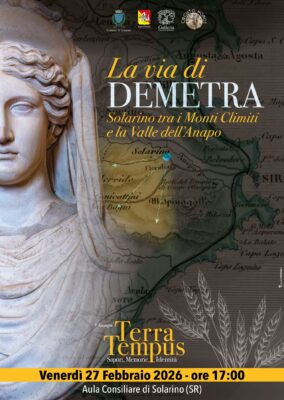

L’Ulivo degli Iblei, Solarino salotto di Memoria e Comunità aprendo Terra Tempus

Rassegna Terra Tempus – Prima Edizione: Sapori, Memorie e Identità del Sud

Si apre domani, venerdì 27 febbraio 2026, la prima edizione della rassegna Terra Tempus – La Via di Demetra, ideata dalla Galleria EtnoAntropologica, con il patrocinio gratuito del Comune di Solarino e della Regione Siciliana, con la collaborazione tecnico-scientifica del circuito Honos, e con la diretta collaborazione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Tiziano Spada e della comunità solarinese.

Si apre domani, venerdì 27 febbraio 2026, la prima edizione della rassegna Terra Tempus – La Via di Demetra, ideata dalla Galleria EtnoAntropologica, con il patrocinio gratuito del Comune di Solarino e della Regione Siciliana, con la collaborazione tecnico-scientifica del circuito Honos, e con la diretta collaborazione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Tiziano Spada e della comunità solarinese.

L’iniziativa nasce per valorizzare l’identità popolare e il patrimonio materiale e immateriale del Sud Italia, con particolare attenzione al territorio degli Iblei.

La conferenza inaugurale, intitolata “L’ulivo come patrimonio degli Iblei tra archeologia, cultura materiale e memoria”, si terrà alle ore 17:00 nell’Aula Consiliare di Solarino. L’evento rappresenta un momento unico in cui archeologia ed etnoantropologia si incontrano, tracciando la prospettiva futura del progetto sociale “La Via di Demetra”, volto a riportare le antiche tradizioni agricole e artigianali nella vita quotidiana e nella comunità locale.

La conferenza vedrà i saluti istituzionali dell’On. Tiziano Spada, Sindaco di Solarino e interverranno illustri relatori: Lorenzo Guzzardi, dirigente archeologo dell’Amministrazione dei Beni Culturali della Regione Siciliana, con l’approfondimento “L’olio nel Mediterraneo antico”, Rosario Acquaviva, fondatore e direttore scientifico dell’Ecomuseo “I luoghi del lavoro contadino” di Buscemi, con “L’olivo: mito, storia e cultura materiale” e Laura Liistro, storico e promotrice sociale dei percorsi Honos, che racconterà “Le Vie di Demetra: il vecchio frantoio di Solarino e l’arte della molitura come memoria viva del territorio”. L’incontro sarà a cura di Maria Antonietta Liistro, curatrice del progetto e ideatrice del percorso culturale.

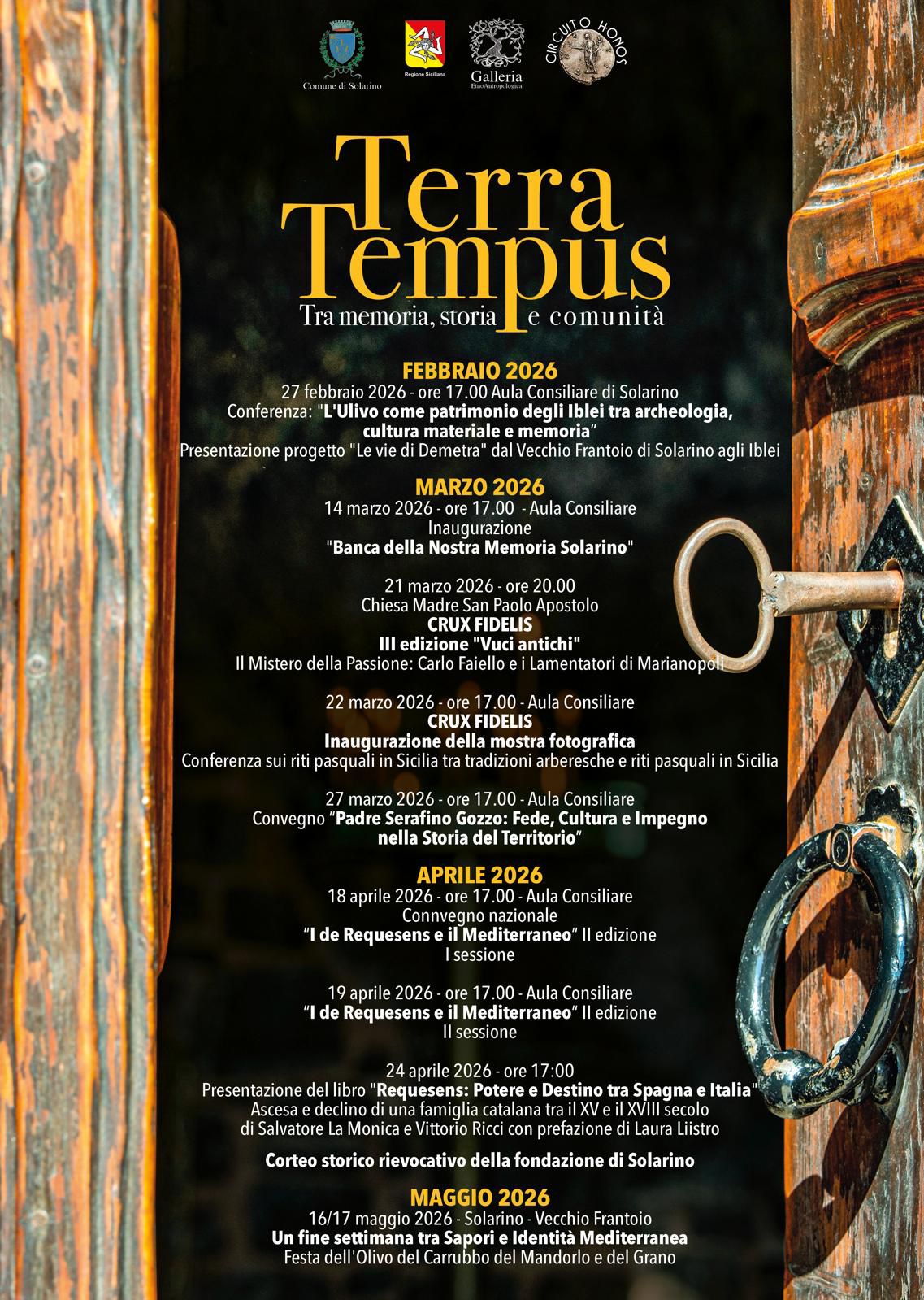

La rassegna proseguirà fino a maggio 2026 con un ricco calendario di eventi:

Marzo 2026

• 14 marzo, ore 17:00, Aula Consiliare – Inaugurazione “Banca della Nostra Memoria Solarino”

• 21 marzo, ore 20:00, Chiesa Madre San Paolo Apostolo – CRUX FIDELIS, III edizione “Vuci antichi”: Il Mistero della Passione con Carlo Faiello e i Lamentatori di Marianopol

• 22 marzo, ore 17:00, Aula Consiliare – CRUX FIDELIS: inaugurazione mostra fotografica e conferenza sui riti pasquali in Sicilia e tradizioni arberesche

• 27 marzo, ore 17:00, Aula Consiliare – Convegno “Padre Serafino Gozzo: Fede, Cultura e Impegno nella Storia del Territorio”

Aprile 2026

• 18 aprile, ore 17:00, Aula Consiliare – Convegno nazionale “I de Requesens e il Mediterraneo”, II edizione, I sessione

• 19 aprile, ore 17:00, Aula Consiliare – II sessione dello stesso convegno

• 24 aprile, ore 17:00 – Presentazione del libro “Requesens: Potere e Destino tra Spagna e Italia” di Salvatore La Monica e Vittorio Ricci, prefazione di Laura Liistro, con corteo storico rievocativo della fondazione di Solarino

Maggio 2026

• 16/17 maggio, Solarino, Vecchio Frantoio – “Un fine Settimana tra Sapori e Identità Mediterranea”, dedicata all’olivo, carrubbo, mandorlo e grano, con degustazioni guidate, stands dei produttori locali e percorsi sensoriali

La rassegna crea un ponte tra passato e futuro: tutela della memoria storica delle comunità agricole iblee, valorizzazione delle tradizioni locali e promozione di strumenti partecipativi e digitali come il progetto “La Via di Demetra”, che mette in rete produttori e tradizioni agroalimentari.

La conferenza inaugurale di domani segna un momento storico in cui archeologia, etnoantropologia e prospettiva sociale si incontrano, inaugurando un percorso culturale multidisciplinare unico nel suo genere, con l’obiettivo di restituire valore alle radici identitarie del territorio e coinvolgere attivamente la comunità solarinese.

-

Ambiente5 anni fa

Ambiente5 anni faAMP, a Pantelleria Insieme Live: zonizzazioni e Guardia Costa ausiliario. Gadir e il brillamento de Il Caldo

-

Personaggi4 anni fa

Personaggi4 anni faStasera 4 Ristoranti a Pantelleria, con Alessandro Borghese. Ecco chi sono

-

Ambiente4 anni fa

Ambiente4 anni faPantelleria, il PD segnala colorazione anomala e artificiale nella spiaggia del Lago di Venere

-

Pantelleria4 anni fa

Pantelleria4 anni faPantelleria a lutto per Giovanni Maddalena, il galantuomo del Conitro

-

Personaggi4 anni fa

Personaggi4 anni faPantelleria, è U Runcune il vincitore di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese

-

Cronaca4 anni fa

Cronaca4 anni faUltima Ora – Pantelleria. Identificata la donna morta per annegamento, il secondo suicidio in un mese

-

Capitaneria di Porto4 anni fa

Capitaneria di Porto4 anni faPantelleria, allarmanti condizioni meteo-marine nelle prossime 48/72 ore: onde 6 da metri

-

Pantelleria4 anni fa

Pantelleria4 anni faPantelleria, divieto di balneazione a Punta San Leonardo